Запуск ракеты-носителя Antares с американским кораблем Cygnus отложен на 24 часа

ВАШИНГТОН, 28 октября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Запуск ракеты-носителя Antares с американским кораблем Cygnus, который должен был доставить на Международную космическую станцию /МКС/ более двух тонн полезных грузов, отложен на 24 часа. Такое решение было принято из-за того, что в запретной зоне к юго-востоку от острова Уоллопс, где и располагается космодром, появилось судно. Связаться с ним не удалось. В результате запуск был отменен за 10 минут до намеченного времени - 18:45 по времени Восточного побережья США (01:45 мск).

Cygnus должен доставить на МКС продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов. Намеченный рейс - уже третий. Впервые Cygnus совершил стыковку с МКС в январе нынешнего года.

Новости космоса 28.10.2014 г.

Сообщений 1 страница 8 из 8

Поделиться12014-10-28 10:08:02

Поделиться22014-10-28 10:09:56

Запуски ракет-носителей "Союз" с космодрома во Французской Гвиане возобновятся в декабре

ПАРИЖ, 27 октября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Запуски российских ракет-носителей "Союз-СТ" с экваториального космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ) возобновятся в декабре, сообщило агентство Франс Пресс. Ближайший старт, как и планировалось ранее, состоится 18 декабря, однако вместо европейских навигационных спутников Galileo ракета выведет на орбиту четыре аппарата для оператора связи O3b. Изменения в программе запусков связаны с происшедшим в августе инцидентом, когда "Союз" должен был доставить в космос первую пару серийных эксплуатационных спутников Galileo. Аппараты, однако, были выведены на нерасчетную орбиту по причине дефекта в конструкции разгонного блока "Фрегат-МТ", из-за чего устройства оказались непригодны к использованию по назначению.

После этого аварийного случая Европейское космическое агентство (ЕКА), выступающее заказчиком запусков, приняло решение сделать паузу в использовании российских носителей для выведения аппаратов системы Galileo. "В ЕКА предпочли взять время на то, чтобы протестировать уже находящиеся на орбите спутники, прежде чем продолжать развертывание орбитальной группировки Galileo", - отметили в компании Arianespace, которая отвечает за старты с площадок ГКЦ.

Таким образом, 18 декабря "Союз-СТ" должен стартовать из Гвианы и вывести на борту четыре спутника связи для оператора O3b Networks. Эта спутниковая система, разворачиваемая с 2013 года, призвана обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет для жителей удаленных и развивающихся регионов, где отсутствует возможность проложить оптоволоконные кабели. Для российских "Союзов" это будет десятый по счету запуск с космодрома во Французской Гвиане.

Поделиться32014-10-28 10:32:06

На Луну отправят многоразовый автоматический корабль «Корвет»

Совместная рабочая группа Роскосмоса и РАН провела отбор концепт-проектов освоения Луны, предложенных предприятиями отрасли. Победу одержал проект «Луна-Орбита», предложенный Институтом космических исследований (ИКИ РАН) и химкинским НПО имени Лавочкина. Согласно документам совместной группы Роскосмоса и РАН, проект основан на взаимодействии на окололунной орбите трех космических аппаратов: «пилотируемого транспортного корабля (ПТК), который уже создается в РКК «Энергия» именно в адаптированном для полетов к Луне облике, грузового транспортного корабля (ГТК-Л) и многоразового лунного автоматического корабля (МЛАК) «Корвет». «Корвет» спустится на поверхность Луны, заберет грунт, а потом взлетит и вернется к орбитальному модулю.

«В течение одной экспедиции «Корвет» совершает 3–5 посадок на Луну, проводит исследования и доставляет на борт ПТК образцы грунта из различных районов Луны для доставки на Землю», — говорится в материалах совместной рабочей группы.

Авторы концепции предполагают, что экипаж космонавтов на ПТК обеспечивает дозаправку «Корвета» и выгрузку грунта. По словам источника «Известий» в Роскосмосе, концепция «Луна-Орбита» была признана логичной в свете уже реализуемой в НПО имени «Лавочкина» программы с аппаратами «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27» — последний из как раз будет изучать реголит на спутнике, а затем вернется на Землю. Следующая часть той же программы предусматривает доставку на Землю грунта: это должна сделать «Луна-28» (она же «Луна-Ресурс 2») в 2021–2022 годах, говорится в проекте Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. ПТК примерно в то же время — после 2022 года — планирует начать полеты с космонавтами. Раз уж ПТК должен слетать к Луне, он на лунной орбите может повстречать аппарат типа «Луна-Ресурс 2», для которого возвращение на орбиту Луны по идее гораздо легче возвращения на Землю.

В рабочей группе космического агентства и РАН посчитали, что проект «Луна-Орбита» должен стать основным средством реализации планируемой российской лунной программы в 2024–2030 годах.

— Вектор нашей космонавтики — достижение Луны, а поэтому идеология интеграции двух уже действующих лунных программ показалась рабочей группе логичной, — говорит один из участников рабочей группы. — Тем более что альтернативой была концепция РКК «Энергия», предусматривающая, по сути, возрождение программы «Энергия-Буран» с использованием челнока в качестве межорбитального буксира.

Наиболее затратной частью проекта «Луна-Орбита» (его смета пока не представлена) наверняка станет новая ракета, способная отправить 20-тонный ПТК, отягощенный разгонным блоком, на орбиту Луны. Это носитель свехтяжелого класса, построить который планируется после 2025 года, сейчас речь идет лишь о выборе концепции. Стоимость создания такой ракеты эксперты оценивают в 700–800 млрд рублей. Грузовой транспортный корабль планируются получить путем модернизации ПТК — это стоит денег, но здесь речь идет о миллиардах рублей.

— Если мы всерьез собираемся развивать активность на поверхности Луны, нам нужна некая инфраструктура на ее орбите, — говорит гендиректор НПО имени Лавочкина Виктор Хартов. — Это и ретранслятор, который мог бы обеспечивать связь на случай, если посадочный модуль не будет иметь Землю в прямой видимости. Вокруг Марса, например, вращаются несколько орбитальных американских аппаратов, благодаря чему у них получилось снять сам момент раскрытия парашюта при посадке марсохода Curiosity. Я очень рад, что наше предложение вошло в финальный вариант концепции. Оно составлено с учетом последнего мирового опыта: осаду планет нужно вести планомерно, регулярно запуская к ней аппараты.

Бывший президент РКК «Энергия» Виталий Лопота, ныне занимающий пост вице-президента Объединенной ракетно-космической корпорации, выразил мнение, что России в стремлении к Луне нужно придерживаться эволюционной концепции развития, используя задел советского периода.

— Я всегда за это стоял. Мы должны использовать технологии, имеющие летную квалификацию, — заявил Лопота «Известиям». — Технологии, доставшиеся нам от «Энергии-Бурана», я говорю прежде всего о двигателях, могли бы использоваться для создания ракеты-носителя, способной выводить на орбиту до 86 т. А если рассматривать вариант с водородной второй ступенью, то можно говорить и о 100 т. Наши предложения не были услышаны.

Как уже писали «Известия», совместная рабочая группа Роскосмоса и РАН по выработке концепции освоения Луны выдвинула идею, что России следует оперативно застолбить наиболее перспективный район Луны — ее Южный полюс. «Уже в первой половине XXI века развернется соперничество космических держав за обладание наиболее привлекательными лунными плацдармами для создания будущих исследовательский станций» — говорится в тексте документа. При этом высадка космонавтов на поверхность Луны и создание там полигона запланированы на период после 2030 года, а до 2030 года планируется отправить экипаж на орбиту Луны.

По словам источника в Роскосмосе, концепцию освоения Луны планируется представить на рассмотрение правительства РФ 13 ноября. На эту дату назначено рассмотрение вопроса «О состоянии космической деятельности Российской Федерации», ответственным за его подготовку определен Роскосмос.

Поделиться42014-10-28 10:33:38

Вот они новости и их много! На астроньюс они где? Даже про лебедя не написали (хотя он то американский)!

Поделиться52014-10-28 14:32:43

вот они новости и какие !!! спасибо порадовал!!  ! 2014...2025 всегото 10 лет ждать фигня лижбы срослось все как задумано тота дождемся!!

! 2014...2025 всегото 10 лет ждать фигня лижбы срослось все как задумано тота дождемся!!

Поделиться62014-10-28 16:46:41

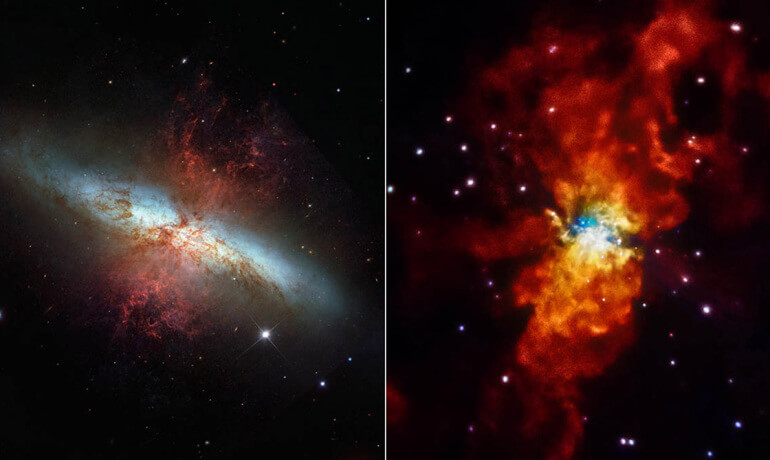

Обнаружен рекордно яркий пульсар

Объект, который ученые приняли изначально за черную дыру, на самом деле оказался самым ярким и странным пульсаром из всех, что мы когда-либо находили. «Этот компактный остаток небольшой звезды — настоящая электростанция», — прокомментировала находку Фиона Харрисон, профессор физики в Калифорнийском технологическом институте и главный исследователь телескопа NuSTAR.

«Мы никогда не видели ничего подобного. Мы думали, что объект с такой энергией просто обязан быть черной дырой».

«Пульсар с такой энергией получает первый приз за странность», — говорит Дом Уолтон, ученый, работающий с данными NuSTAR.

Обычно пульсары обладают массой от одной до двух солнечных. Новый пульсар предположительно попадает в ту же категорию, но светит примерно в 100 раз ярче, чем предполагает теория.

«Мы никогда не видели пульсара, который хотя бы близко был таким же ярким, — говорит Уолтон. — Честно говоря, мы не знаем, как это произошло, и теоретики будут жевать эту резинку очень долгое время».

Помимо своей странности, находка поможет ученым понять класс очень ярких рентгеновских источников, которые называются «ультраяркими рентгеновскими источниками» (ULX).

Обнаружение NuSTAR первого ультраяркого пульсара было в подробностях описано в последнем номере Nature.

Большой сюрприз

«Это определенно было неожиданным открытием, — говорит Харрисон. — На самом деле, мы искали что-то совершенно другое, когда наткнулись на это».

В начале этого года астрономы в Лондоне зафиксировали впечатляющую вспышку сверхновой (SN2014J), которая происходит только раз в сто лет, в сравнительно близкой к нам галактике Messier 82 (M82), или галактике Сигара, в 12 миллионах световых лет от Земли. Из-за редкости этого события телескопы по всему миру и космосу уставились в точку вспышки, чтобы в подробностях изучить ее последствия.

Помимо сверхновой, M82 хранит в себе и ряд других ULX. Когда Маттео Бачетти из Университета Тулузы во Франции, ведущий автор новой работы, решил поближе рассмотреть эти ULX в данных NuSTAR, он открыл что-то странное — пульсирующий или мигающий свет в галактике.

«Это было большим сюрпризом, — говорит Харрисон. — На протяжении десятилетий все думали, что эти ультраяркие рентгеновские источники представляют собой черные дыры. Но черные дыры не умеют так пульсировать».

Зато пульсары умеют. Они как гигантские магниты, которые излучают радиацию из своих магнитных полюсов. По мере их вращения сторонний наблюдатель с рентгеновским телескопом, расположенным под прямым углом, увидит вспышки мощного света, поскольку лучи периодически будут попадать в поле зрения наблюдателя, подобно свету маяка.

Не черная и не дыра

Причина, по которой большинство астрономов предполагали, что черные дыры являются источниками ультраярких рентгеновских источников, заключается в невероятной яркости этих самых источников. Черные дыры могут быть в десять или в миллиард раз больше Солнца по массе, что делает их гравитационную тягу намного сильнее, чем у пульсара.

По мере того как вещество попадает в черную дыру, гравитационная энергия превращает его в тепло, что порождает рентгеновский свет. Чем больше черная дыра, тем больше у нее энергии, которая заставляет объект блестеть. С удивлением обнаружив вспышки, поступающие от M82, команда NuSTAR начала проверять и перепроверять данные. Вспышки действительно были там, один импульс в каждые 1,37 секунды.

Следующим шагом было выяснение того, какой источник рентгеновского излучения мог бы производить такие вспышки. Исследователи проанализировали данные NuSTAR и второго рентгеновского телескопа NASA «Чандра», чтобы исключить порядка 25 разных рентгеновских источников, и наконец остановились на ультраярком рентгеновском источнике M82X-2.

После того как были определены пульсар и его местоположение в M82, осталось еще много вопросов без ответа. Пульсар во много раз превосходит предел Эддингтона, базовое правило в физике, которое устанавливает предел светимости, которую может достичь объект с определенной массой.

«Это самое жестокое нарушение этого предела, такого мы еще не видели, — говорит Уолтон. Мы знаем, что предел может нарушаться на небольшое значение, но наша находка просто взрывает его».

NuSTAR хорошо подготовлен к открытиям вроде этого. Помимо того, что космический телескоп видит высокоэнергетические рентгеновские лучи, он еще и видит их уникальным образом. Вместо того чтобы делать снимки так, как делает камера вашего телефона — когда изображение размывается при движении — NuSTAR обнаруживает отдельные частицы рентгеновских лучей и отмечает их, когда измеряет. Это позволяет команде делать своевременный анализ и в данном конкретном случае увидеть, когда свет от ULX выходит в виде импульсов.

Теперь, когда команда NuSTAR показала, что этот ULX представляет собой пульсар, Харрисон отмечает, что многие другие ультраяркие рентгеновские источники также могут быть пульсарами.

«Все предполагали, что эти источники — черные дыры, — говорит она. — Теперь я думаю, что людям нужно вернуться к чертежной доске и подумать еще разок. Возможно, наша находка представляет собой уникальный и странный объект, а возможно, они не так уж и редки. Пока мы просто не знаем. Дальнейшие наблюдения покажут».

справка :

Каков верхний предел для массивных звезд?

Вы должны знать, что гиперновые (супер-сверхновые) — это результат взрыва звезды с максимальной массой, достигшей своего предела (порядка 150-200 солнечных масс). Но откуда мы знаем, что именно таков предел?

Первые догадки высказал Артур Эддингтон. В 1916 году Эддингтон показал, что есть определенный предел того, насколько яркой может быть стабильная звезда. Основная идея заключается в том, что атмосфера звезды гравитационно притягивается массой звезды, и этот вес уравновешивается давлением глубоких слоев звезды. Чтобы звезда оставалась стабильной, вес и давление должны быть равны, то есть звезда не должна ни коллапсировать внутрь, ни выталкивать атмосферу.

Обычно мы думаем о давлении в тесной связи с газом, но на деле и свет может оказывать давление. Мы не замечаем давление света в повседневной жизни, потому что оно ничтожно мало. Даже на на нашем Солнце давление на атмосферу относительно небольшое, поэтому вес атмосферы Солнца по большей части уравновешивается давлением плазмы в слоях под ней. Но если бы Солнце было ярче, излучаемый им свет сильнее давил бы на частицы атмосферы. Эддингтон показал, что есть предел, когда давление света звезды на атмосферу достаточно мощное, чтобы сбалансировать гравитационный вес всей звездной атмосферы. Этот предел известен как предел Эддингтона. Если бы звезда была ярче, свет звезды просто вытолкнул все внешние слои атмосферы, что привело бы к потере массы звезды.

Когда Эддингтон впервые получил этот предел, он обнаружил, что максимальная светимость (яркость) звезды пропорциональна массе звезды. Это означало, что более массивные звезды могут быть ярче, чем менее массивные звезды, но ничего не говорило о верхнем пределе массы. Затем, в 1924 году, Эддингтон вывел отношение между массой звезды и ее светимостью, показав, что яркость звезды примерно пропорциональна массе в кубе.

Это означало, что яркость звезды увеличивается с массой быстрее, чем предел светимости, поэтому должен быть верхний предел и у массы звезды. Звезды с большими массами должны были быть такими яркими, что их внешние слои полностью сгорали бы. Вычисления Эддингтона показали, что этот предел составляет порядка 65 солнечных масс. Более детальные расчеты довели этот предел до 150 солнечных масс, и до недавнего времени это считалось верхним пределом для стабильных звезд.

В 2007 году группа исследователей провела исследование скопления Эйкес, которое является самым плотным звездным скоплением в нашей галактике. Наблюдая за самыми яркими звездами в этом кластере, ученые не обнаружили звезд с массой больше 120 солнечных. Используя свои наблюдения для статистической экстраполяции, ученые сделали выводы, что верхний предел для звезд будет не больше 150 солнечных масс.

Недавно были обнаружены новые свидетельства, которые поставили под сомнение и этот предел. Теоретические исследования показали, что есть вероятность существования стабильных звезд, которые ярче, чем позволяет предел Эддингтона. Такие эффекты, как турбулентность атмосферы и фотонные пузырьки, когда свет с легкостью может проходить через звездную атмосферу, позволяют существовать и более ярким звездам в стабильном состоянии. Расчеты на основе взрывов гиперновых показали, что у звезды, которая взрывается, может быть масса в 200 солнечных. И наконец, есть звезда R136a1. Открытая в 2010 году, эта звезда является самой яркой из известных звезд, а ее оценочная масса составляет 265 солнечных.

Таким образом, хотя предел в 150 солнечных масс считается верхним, его однозначно стоит дополнить исключениями.

Поделиться72014-10-28 22:08:44

В новостной ленте видел новость, что произошел сбой в работе бортовой электроники на одной из солнечных обсерваторий. Интересно с проблемой справились? А то про наблюдения за Солнцем пишут, а про указанную проблему молчат.

Поделиться82014-10-29 09:15:14

Михаил здесь я писал (не помню дату- на прошлой неделе вроде) что одна из этих обсерваторий накрылась медным тазом. больше про неё не писали. Астроньюс ту новость проигнорировал.