ШАНС НА СПАСЕНИЕ

1 февраля 2003 года при спуске с орбиты в небе над Техасом потерял устойчивость и разрушился космический челнок «Колумбия». Смерть семерых членов экипажа была быстрой, но, вероятно, они успели осознать происходящее. Что чувствовали астронавты в эти секунды, мы уже не узнаем, но нетрудно догадаться, о чем думали после катастрофы инженеры, создавшие и готовившие к запуску многоразовый корабль: «Почему случилась катастрофа? Всели я сделал, чтобы избежать этого? Был ли у астронавтов шанс выжить?» На последний вопрос ответ однозначен: спасти экипаж «Колумбии» было невозможно, ведь конструкция корабля просто не предусматривала этого.

Надежность средств, при помощи которых человек способен достичь космоса, далека от идеальной. Ракета — сложная конструкция, на 90% и более состоящая из взрывоопасного топлива. Огненный шар вспыхнувшего на старте носителя, такого как «Протон» или «Сатурн-5», — явление, внешне сходное с подрывом тактического ядерного боеприпаса и гибельное для всего живого в радиусе нескольких сотен метров от эпицентра. Но даже в нормальном полете огромные нагрузки от тяги двигателей и аэродинамических сил стремятся растрясти, смять, сломать ракету и корабль. В любой момент может случиться отказ.

Поэтому с самого начала освоения космоса особое внимание разработчики уделяли системе аварийного спасения (САС) космонавтов, которая должна безупречно работать именно в тех ситуациях, когда отказывает остальное оборудование. Если полет проходит в штатном режиме, работают все системы комплекса, кроме этой. Но случись серьезный отказ или, того хуже, авария ракеты, САС — единственный шанс сохранить жизнь экипажа. Для многих, кто интересуется космонавтикой, эта аббревиатура ассоциируется с башенкой замысловатой формы, расположенной на самой вершине ракеты-носителя. «Башенка» - это двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС). Но она являет собой лишь верхушку айсберга, состоящего из множества приспособлений, которые позволяют специалистам на Земле держать руку на пульсе ради решения лишь одной задачи - во что бы то ни стало спасти экипаж.

СПАСЕНИЕ НА СТАРТЕ

Заправка ракеты «Союз» компонентами топлива — довольно опасная операция. Поэтому космонавты занимают места в корабле, только когда она завершена — за два часа до намеченного старта. После этого с ракетой обычно не производится никаких активных действий — не подаются электрические команды, не приводятся в действие клапаны и другие механизмы. Это практически исключает возможность взрыва. В случае же других нештатных ситуаций — отказа бортовых систем, резкого ухудшения погодных условий — экипаж не трудно эвакуировать со старта, и даже спешка при этом обычно не нужна.  Куда труднее спасти космонавтов на последних этапах предстартовой подготовки, когда персонал уже покинул башню обслуживания и ракета начинает активно готовиться к запуску. Поэтому ровно за 15 минут до намеченного старта приводится в готовность двигательная установка САС. С этого момента и до подъема в верхние слои атмосферы она способна в любой момент оторвать корабль с экипажем от аварийной ракеты, увести его в сторону и обеспечить мягкую посадку.

Куда труднее спасти космонавтов на последних этапах предстартовой подготовки, когда персонал уже покинул башню обслуживания и ракета начинает активно готовиться к запуску. Поэтому ровно за 15 минут до намеченного старта приводится в готовность двигательная установка САС. С этого момента и до подъема в верхние слои атмосферы она способна в любой момент оторвать корабль с экипажем от аварийной ракеты, увести его в сторону и обеспечить мягкую посадку.

26 сентября 1983 года к орбитальной станции «Салют-7» должен был стартовать очередной «Союз». Космонавты Владимир Титов и Геннадий Стрекалов заняли свои места, шли последние приготовления к пуску. Из бункера управления не сразу заметили, как за 108 секунд до расчетного времени старта в топливной системе первой ступени ракеты возник пожар. Более того, некоторые участники запуска поначалу приняли дым за обычную картину выхода двигателей на режим, хотя команда «зажигание» по громкой связи не объявлялась. Только через шесть секунд после визуального обнаружения пламени руководитель пуска генерал Алексей Шумилин и технический руководитель подготовки ракеты-носителя Александр Солдатенков почти одновременно подали команду на включение САС. Четыре секунды команду передавали операторы, еще чуть больше секунды работала автоматика. Взревели мощные двигатели «башенки» и выдернули «Союз» из огненного шара — за секунду до этого пламя уже полностью охватило ракету-носитель. Полет занял пять с половиной минут, после чего спускаемый аппарат приземлился в четырех километрах от горящего старта. Это был единственный случай в истории космонавтики, когда для спасения экипажа пришлось задействовать ДУ САС, и она достойно справилась со своей задачей.

Система спасения должна функционировать в любых условиях, вплоть до неуправляемого хаотичного падения ракеты. Для этого сначала основные двигатели САС отрывают спасаемую часть от ракеты и быстро уводят ее в сторону, а затем включаются управляющие двигатели, которые формируют нужную траекторию спуска. Скоротечность многих аварийных ситуаций требует от САС высокого быстродействия. Поэтому все ее двигатели — твердотопливные. По сравнению с жидкостными они проще, надежнее и быстрее набирают максимальную тягу.

Но и переборщить с мощностью двигателей нельзя. Перегрузку в 20 единиц, действующую в направлении «от груди к спине», человек способен выносить всего лишь около секунды. Этого времени не хватит, чтобы увести спасаемую часть корабля на безопасное расстояние от ракеты. Приходится ограничивать тягу спасательных двигателей так, чтобы перегрузка не превышала 10—15 единиц, зато такое ускорение можно поддерживать дольше.

ПЕРВАЯ ЗАБОТА

7 ноября 1963 года остров Уоллопс в американском штате Вирджиния озарился вспышкой света, сопровождавшейся чудовищным, хоть и недолгим грохотом. Опережая клубы дыма, вверх рванулся небольшой предмет в форме конуса и в считанные секунды поднялся на высоту более километра. Нет, это был не НЛО! Так проходили первые испытания САС нового космического корабля «Аполлон», который должен был доставить первых американцев на Луну. Ни ракеты-носителя «Сатурн-5», ни даже самого корабля целиком еще не существовало, а испытания САС уже провели!

Эта система настолько важна, что именно с ее создания и испытаний начинается разработка пилотируемой системы. Ракета может быть еще только в чертежах, а корабль в макете, но система спасения обязана быть готова к испытаниям. В первых (самых важных) тестах проверяется отделение корабля от ракеты, стоящей на старте. Обычно при испытаниях используется макет корабля с парашютной системой, и единственной работоспособной частью является ДУ САС с нужными подсистемами. Так начиналась разработка не только «Аполлонов». Эту процедуру прошли «Меркурии», «Союзы», транспортный корабль снабжения (ТКС) для станции «Алмаз», китайский «Шэньчжоу»... А сейчас разрабатывается новейший американский лунный «Орион».

Иногда для испытания систем спасения создают специальные ракеты. Американцы для отработки САС корабля «Меркурий» сделали ракету «Литтл Джо 1», а для «Аполлона» — «Литтл Джо 2». На них проверялась работоспособность системы при максимальных скоростных напорах и в неуправляемом падении. Советские разработчики подходили к делу с еще большим размахом. Проводились экспериментальные пуски полностью снаряженных штатных ракет «Протон», которые несли «спарки» — по два возвращаемых аппарата корабля ТКС, верхний из которых был оснащен САС. Все это нужно для того, чтобы обеспечить высочайшую надежность системы в пилотируемом полете. «Протон» подвел создателей ТКС лишь один раз, и тогда САС спасла верхний возвращаемый аппарат «спарки».

Куда больше неприятностей обрушилось на лунную программу. Во время запусков беспилотных кораблей Л-1 («Зонд») для облета Луны САС четырежды спасала спускаемые аппараты при авариях «Протона». Она без замечаний справлялась со своей задачей на всех участках выведения — от момента максимального аэродинамического сопротивления до отказа последней ступени ракеты. При аварийных пусках лунного носителя Н-1 САС также работала нормально.

НЕ ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛИ

Двигательная установка САС — не только важнейшая, но и самая тяжелая часть системы спасения. Она «съедает» изрядную часть полезной грузоподъемности — около 10%. В то же время необходимость в ней отпадает после отделения первой ступени и подъема в верхние слои атмосферы, когда спасение могут обеспечить штатные средства отделения корабля от ракеты. В нужный момент ДУ просто «отстреливают» от ракеты-носителя, чтобы не тащить на орбиту лишний груз.

Но дежурство САС на этом отнюдь не заканчивается. Авария может случиться на любом участке полета, и спасение экипажа необходимо осуществлять вплоть до выхода на орбиту. Если полет приходится прервать, космический корабль отделяется от аварийной ракеты с помощью пиропатронов и толкателей. Могут использоваться и небольшие двигатели экстренного отделения.

При аварийном спасении на этих этапах полета экипаж может испытать весьма неприятные ощущения, в чем более 30 лет назад смогли убедиться советские космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров. 5 апреля 1975 года их корабль не смог выйти на орбиту из-за аварии третьей ступени носителя. Не набрав орбитальной скорости, корабль вместе с аварийной ступенью, чиркнув по «порогу космоса», стал вновь возвращаться в атмосферу. Автоматика запустила целую цепочку событий: сначала корабль отделился от ракеты, затем разделился на отсеки, после чего спускаемый аппарат с космонавтами вошел в атмосферу по очень крутой траектории с перегрузкой до 22 единиц. Капсула приземлилась в труднодоступных районах Алтая на краю обрыва. К счастью, космонавты остались живы, но впечатлений им хватило на всю жизнь.

При аварии на самых поздних этапах запуска возможно выведение корабля на низкую «аварийную» орбиту, где сопротивление атмосферы позволяет совершить лишь один-два витка вокруг Земли. Но за это время система управления успеет сориентировать корабль и подготовить его к нормальному управляемому спуску и приземлению в заданном районе. Перегрузки при этом остаются в пределах нормы.

ОТ «ВОСТОКА» ДО «ОРИОНА»

Несмотря на общую принципиальную схожесть, реальные системы спасения космических кораблей отличаются множеством неповторимых нюансов. Например, на одноместных «Востоках» вовсе не было двигательной установки САС: в случае аварии космонавта спасало катапультное кресло — технология, досконально отработанная в авиации и считавшаяся весьма надежной. Это же кресло использовалось и при штатном возвращении на Землю — парашютная система спускаемого аппарата не обеспечивала достаточно мягкой посадки, и космонавт приземлялся отдельно. По сути, разработчики «Востока» объединили средство спасения со средством посадки.

Спускаемый аппарат имел для катапультирования специальный люк, а головной обтекатель ракеты — большой вырез. В случае катапультирования из-за аварии носителя на стартовой позиции парашют раскрыться не мог и космонавт в кресле приземлялся на специальную сетку, натянутую на высоте около 40 метров. При катапультировании уже после старта ракеты включались два пороховых двигателя кресла, которые уводили его вверх и в сторону от ракеты-носителя, после чего космонавт отделялся от кресла и приземлялся на парашюте. Высота катапультирования была ограничена четырьмя километрами: при аварии ракеты на большей высоте отключались маршевые двигатели, отделялся головной обтекатель, а потом и спускаемый аппарат «Востока». И только после этого проводилось катапультирование космонавта.

Система имела «мертвые зоны». Так, в начале подъема космонавта спасти было крайне затруднительно из-за отсутствия необходимого запаса по высоте: не успевала сработать вся цепочка событий, связанная с катапультированием, раскрытием парашюта кресла, отделением космонавта от кресла и приземлением на индивидуальном парашюте. К счастью, проверить эти выводы на практике не пришлось — все пилотируемые «Востоки» летали без аварий.

Катапультные кресла были использованы и на американских двухместных кораблях «Джемини»: они должны были спасти астронавтов на начальном участке полета и при посадке, заменяя собой запасной парашют. Если бы авария произошла на высоте больше 21 километра, корабль предполагалось отделить от ракеты с помощью штатной тормозной ДУ. Астронавты должны были сами решать, когда включать САС. Применение катапультных кресел и ручного запуска системы спасения оправдывалось высокой надежностью ракеты-носителя «Титан-2». Она заправлялась самовоспламеняющимися компонентами топлива. По замыслу разработчиков, подтвержденному экспериментами, возможность взрыва практически исключалась: окислитель и горючее, смешиваясь, просто-напросто «спокойно сгорали», а не детонировали.

Любопытно, что испытания катапультных кресел проводили сами астронавты. Во время одного из тестов (16 января 1963 года) правое кресло «выстрелило» до того, как полностью открылся люк спускаемого аппарата, и вышибло его. «Это было чертовски больно, но длилось недолго», — делился своими впечатлениями от испытаний Джон Янг.

А вот на трехместных «Аполлонах» (и еще раньше на одноместных «Меркуриях») от катапультных кресел отказались, поскольку корабли выводились на орбиту носителями, заправляемыми криогенным топливом. При аварии такой ракеты гораздо выше вероятность взрыва, и капсулы снабдили полноценными спасательными двигателями.

На корабле «Меркурий» САС срабатывала автоматически от датчиков, регистрирующих чрезмерные отклонения ракеты от заданного положения, а также в случае отказа системы электропитания. Но полностью на автоматику американцы не полагались — привести систему спасения в действие могли вручную как астронавт, так и операторы наземного центра управления полетом. В ее составе было четыре двигателя: один основной, уводивший капсулу с астронавтом от аварийной ракеты, и три вспомогательных — для отстрела и увода самой двигательной установки от корабля. Любопытно, что вектор тяги основного двигателя не проходил через центр тяжести «Меркурия». Благодаря этому даже без специальных управляющих двигателей САС уводила капсулу вперед и вбок от ракеты-носителя. Очень рискованными были полеты космонавтов на многоместных советских «Восходах». Корабли делались на базе одноместного «Востока»: в спускаемый аппарат сажали двух-трех человек, и снабдить космонавтов катапультными креслами не было никакой возможности. Спасательных двигателей тоже не было, видимо, по причине временного характера программы, ведь во время полетов «Восходов» уже велась разработка кораблей серии «Союз». На большой высоте спасти экипаж можно было, выключив двигатели ракеты и отделив от нее корабль с последующим разделением его на отсеки. Однако случись серьезная авария на участке работы первой или второй ступени носителя, шансов на спасение у космонавтов было бы гораздо меньше. Так что «мертвая зона» у «Восходов» оказывалась значительно шире востоковской.

На кораблях следующего поколения «Союз» и «Аполлон» применялись весьма совершенные системы спасения. Так, САС «Союза» обеспечивает спасение экипажа на любом участке полета: от аварии ракеты-носителя на стартовом столе и практически до самого выхода на орбиту. Еще совершеннее и надежнее система спасения современных кораблей «Союз-ТМА». Она содержит несколько групп двигателей, и некоторые из них остаются на корабле вплоть до самого момента отделения головного обтекателя. Примерно так же будут работать САС американского «Ориона» и перспективного российского корабля нового поколения.

ПЛЕННИКИ ОРБИТЫ

До сих пор мы говорили об аварийном спасении «по дороге в космос». Но о безопасности надо думать и в орбитальном полете, и при спуске на Землю. Фантасты не раз рисовали леденящую кровь картину, когда космонавты из-за аварии не могут вернуться на Землю. Бестселлером в свое время стал роман Мартина Кэйдина «В плену орбиты», главный герой которого, вымышленный пилот «Меркурия» Ричард Пруэтт, чуть было не стал заложником отказавшей тормозной двигательной установки корабля.

Чтобы космонавты не оказались «пленниками орбиты», принимаются специальные меры. Например, высота полета первых «Востоков» выбиралась так, чтобы при отказе тормозного двигателя спускаемый аппарат мог за счет сопротивления атмосферы вернуться на Землю через 10 дней. На борту при этом был соответствующий запас продуктов, воды и воздуха.

Для современных кораблей так орбиту не подберешь — они поднимаются к орбитальным станциям на 350 и более километров, а это слишком высоко для аэродинамического спуска. И здесь спасает дублирование систем. Так было в полете Николая Рукавишникова и первого болгарского космонавта Георгия Иванова. Старт корабля «Союз-33» состоялся 10 апреля 1979 года, и поначалу все шло нормально. В течение суток космонавты проверяли работу систем. Однако из-за сбоя автоматики и нештатной работы двигателя сближения стыковка со станцией «Салют-6» сорвалась. Повторные попытки успеха не принесли, зато возникли опасения и относительно возможной неисправности тормозного двигателя. Ситуация была крайне опасная. В итоге на следующий день корабль сошел с орбиты с помощью дублирующего двигателя.

Но, пожалуй, самым драматичным было возвращение со станции «Мир» корабля «Союз ТМ-5» с экипажем в составе Владимира Ляхова и первого афганского космонавта Абдула Моманда. Неприятности начались, когда на границе дня и ночи стал неуверенно работать инфракрасный датчик вертикали. Из-за этого бортовой компьютер отказался запустить двигатель на торможение. Посадка была отложена. И вдруг через семь минут двигатель неожиданно включился сам! Ляхов немедленно выключил его — иначе садиться пришлось бы уже в Китае. Однако двигатель вновь заработал «как ему вздумается», хотя тормозной импульс так и не выдал. В довершение всего компьютер, решивший, что корабль уже сошел с орбиты, запустил процесс разделения отсеков. Если бы от спускаемого аппарата успел отделиться агрегатный отсек с тормозным двигателем, космонавты, оставшись на орбите в спускаемом аппарате, были бы обречены на гибель: запаса кислорода у них было лишь на спуск и посадку. Только быстрая реакция Ляхова спасла космонавтам жизнь. Спуск был отложен на сутки. Космонавты провели их без удобств в самом буквальном смысле: бытовой отсек с ассенизационным устройством, попросту говоря туалетом, уже успел отделиться. К счастью, на следующий день все прошло как надо и космонавты благополучно приземлились.

МЕРТВЫЕ ЗОНЫ ШАТТЛОВ

САС на многоразовых крылатых космических кораблях — советском «Буране» или американских шаттлах, принципиально отличаются от вышеописанных систем. Во-первых, сам многоразовый челнок имеет большие габариты и массу. Он не делится подобно одноразовому капсульному кораблю на небольшие отсеки, а представляет собой единую конструкцию. Например, масса шаттла — почти 120 тонн. Даже для простого отстрела корабля от аварийной ракеты нужны очень мощные двигатели. При проектировании шаттлов и «Бурана» инженеры первоначально планировали оснастить их специальными твердотопливными двигателями спасения, но последние оказались чрезмерно тяжелы, и от этой затеи отказались.

Кабинка для экстренной эвакуации астронавтов и обслуживающего персонала со стартового комплекса шаттлов

Во-вторых, самолетная схема требует для безопасного полета определенного сочетания скорости и угла атаки. Обеспечить его при спасении челнока в начале полета крайне трудно, если вообще возможно. А при нештатном отделении крылатый аппарат может попросту разрушиться от огромных аэродинамических нагрузок.

Однако говорить о том, что на шаттле нет САС, неверно. Она имеется, причем довольно сложная, но у нее есть «мертвые зоны», в которых она бессильна. Одна из «мертвых зон» для американских челноков — первые две минуты полета, пока работают стартовые твердотопливные ускорители. Их считали практически безотказными, но именно они подвели в роковом полете «Челленджера» 26 января 1986 года.

В случае аварии на стартовой позиции, случившейся до запуска основных двигателей, астронавты могут экстренно покинуть корабль и в кабинке-корзине, подвешенной к тросу, скатиться с башни обслуживания в защитный бункер. С той же целью на стартовом комплексе «Бурана» был предусмотрен специальный спасательный желоб.

В полете экипаж шаттла теоретически может выпрыгнуть с парашютами. Но это возможно лишь при управляемом планировании на высоте не более шести километров и скорости не свыше 370 км/ч. При этом, чтобы не удариться о крыло, членам экипажа необходимо покидать аппарат с помощью затейливо изогнутой телескопической направляющей, выдвинутой на несколько метров через боковой люк.

Условия для спасения таким способом могут возникнуть лишь на обратном пути к Земле. Поэтому при выведении на орбиту задача аварийного спасения в основном возлагается на носитель и сам космический челнок. Везде, где возможно, их подсистемы, задействованные «на выживание», дублируются, подчас неоднократно. Даже при отказе одного из трех маршевых двигателей шаттл может выйти на низкую аварийную орбиту.

При более серьезных неприятностях по командам экипажа или из центра управления полетом запускается специальная программа, формирующая аварийную траекторию, которая приводит шаттл на один из многочисленных (более десятка) запасных аэродромов, расположенных в Европе, Северной Америке и Азии. Теоретически челнок может совершить посадку на любую подходящую взлетно-посадочную полосу длиной не менее трех километров.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

При создании советского челнока — корабля «Буран» — анализировалось не менее 500 возможных нештатных ситуаций. Подобно шаттлу при серьезных отказах ракета переключалась на аварийную программу, которая в зависимости от этапа полета и тяжести ситуации выводила корабль в тот или иной район возможной посадки. Начиная с определенной высоты «Буран» мог выйти на орбиту даже при отказе одного из двигателей ракеты-носителя «Энергия». На случай аварийной посадки, кроме основного аэродрома, расположенного на космодроме Байконур, предполагалось ввести в строй два запасных — в Симферополе и на Дальнем Востоке в Хороле, близ Уссурийска. Интересно, что при посадке в Хороле «Буран», а с ним и самолеты сопровождения часть маневров выполняли бы в воздушном пространстве Китая.

В первых испытательных полетах и шаттлы, и «Буран» снабжались катапультными креслами. Однако при регулярных полетах такое решение оказалось неприемлемым, поскольку семь астронавтов в шаттле и до 10 космонавтов в «Буране» размещались на двух палубах, что исключало спасение всего экипажа. Возможность спасения отделяемой кабины американцы отвергли еще на стадии проектирования, как чрезмерно дорогое и тяжелое решение. По аналогичному пути шли советские разработчики. В результате отсутствие средств спасения при «быстрых» авариях остается ахиллесовой пятой крылатых челноков. После катастроф «Челленджера» и «Колумбии» вновь были сделаны попытки вернуться к идее «спасаемой кабины». И снова они были отвергнуты из-за недостаточной надежности. Подобное решение применялось на самолетах F-111 и показало свою низкую эффективность. По той же причине оно не прижилось и на бомбардировщике В-1: в большинстве случаев при спасении в отделяемой кабине экипаж получал серьезные травмы.

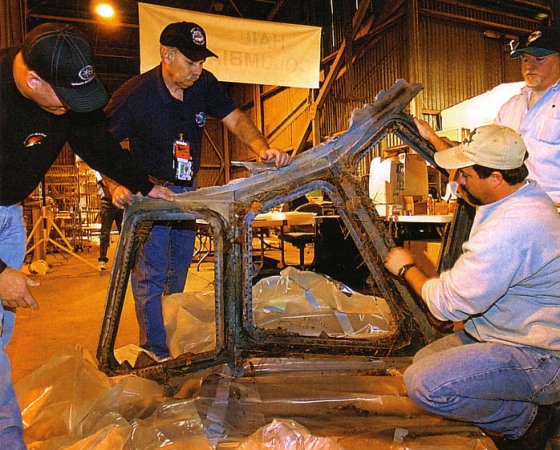

Переплет фонаря пилотской кабины шаттла "Колумбия" - один из самых крупных фрагментов, найденных после катастрофы челнока

И все же кадры взрыва «Челленджера», запечатленные беспристрастными видеокамерами, показывают, что кабина с экипажем хоть и оторвалась от челнока, но была практически целой! Есть даже данные, что некоторые астронавты погибли не при взрыве, а при ударе о воду. Возможно, будь кабина «спасаемой», астронавты имели бы шанс выжить. Трудно сказать. Обеспечить для плохообтекаемой кабины устойчивый полет, да еще и мягкую посадку очень сложно. Так что приходится признать, что эта идея не решает проблему спасения экипажа, и задача создания САС крупных крылатых кораблей еще ждет своего решения. О том, насколько она важна, говорит тот факт, что после двух катастроф США решили вовсе отказаться от тяжелых космических челноков, как недостаточно безопасных кораблей.

На небольших многоразовых крылатых аппаратах спасти экипаж несколько проще. Во-первых, «маленький» аппарат массой 10—20 тонн все же можно увести от ракеты при помощи традиционной ДУ САС. Такое решение предлагалось в российском проекте «Клипер». Немногочисленный экипаж — из двух-трех космонавтов — можно попытаться спасти с помощью катапультных кресел. Этот способ был основным в проекте французского многоразового корабля «Гермес». Наконец, можно спасти экипаж в компактной отделяемой капсуле, как в советском проекте «Спираль». Разработчики считали, что даже при аварии на орбите единственный пилот боевого космоплана мог вернуться на Землю в небольшой сфере, похожей на спускаемый аппарат «Востока».

Говоря о перспективах развития САС, нельзя не отметить стремление конструкторов интегрировать ее в корабль. Например, при штатном полете, вместо того чтобы отстреливать ДУ САС, ее можно использовать в качестве блока довыведения корабля на рабочую орбиту — топлива в ней для этого достаточно. Подобная идея легла, например, в основу концепции двигательного отсека корабля «Клипер». По проекту отсек может выполнять три функции: аварийное спасение, довыведение корабля на рабочую орбиту и торможение для входа в атмосферу.

И конечно, нельзя не отметить, что все рассмотренные системы спасения относятся к случаю околоземных полетов. Полеты к Луне или другим планетам поставят перед разработчиками техники совсем другие задачи, где ключевым вопросом будет не столько быстрота реакции, сколько способность Земли организовать спасательную экспедицию и способность терпящих бедствие дождаться прибытия помощи.

Авторы статьи: Игорь Афанасьев, Дмитрий Воронцов