Бурение на Венере

В марте 1982 г. АМС «Венера-13» впервые в мире провела бурение грунта Венеры. О подготовке и проведении этого выдающегося эксперимента рассказывает заместитель главного конструктора НПО им.Лавочкина, главный конструктор по направлению, д.т.н. В.Перминов.

При полетах автоматических межпланетных станций (АМС) «Венера», созданных в НПО имени С.А.Лавочкина, был получен большой объем научных данных, позволяющих лучше понять природу загадочной планеты, которую еще три века назад ученые принимали за звезду. Венера нехотя открывала свои тайны автоматическим станциям землян. В 1967 г. спускаемый аппарат (СА) «Венеры-4», впервые в истории передавший на Землю информацию с другой планеты Солнечной системы, сообщил, что атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа. При полетах последующих станций было установлено, что давление атмосферы у поверхности планеты составляет 95 кг/см2 при температуре 470°С, а облачный слой, состоящий из капелек серной кислоты и хлористых солей соляной кислоты, имеет толщину порядка 20 км. СА передали на Землю черно-белые панорамы места посадки, а также данные о физико-механических характеристиках венерианского грунта.

Однако отсутствие данных по составу поверхностных пород планеты, по мнению ученых-планетологов, являлось непреодолимым барьером на пути развития представлений о возможном происхождении и истории формирования Венеры. Ученые надеялись, что технические специалисты найдут пути решения этой проблемы. Мы, специалисты НПО им.Лавочкина, понимали, что, создав сложнейшую автоматическую систему, можно доставить образцы венерианского грунта на Землю, но, поскольку этот путь был трудным и дорогим, решили проработать возможность забора образцов грунта и анализ его элементного состава на борту посадочного аппарата (ПА). Для этого решения имелись определенные предпосылки:

1) Для СА станций «Марс-6», -7 Институт геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени В.И.Вернадского разработал аппаратуру для анализа марсианского грунта. Элементный состав последнего определялся рентгеноспектрометром (выносной блок детектирования с газоразрядными счетчиками, работающими при давлении 0.06 кг/см2 и температуре атмосферы минус 100°С, и многоканальный анализатор в приборном отсеке СА).

2) Проводимые в различных институтах и на предприятиях разработки по долгоживущей венерианской станции хотя и не были завершены, но полученные результаты позволяли надеяться на возможность использования некоторых решений.

3) В Ташкентском филиале Конструкторского бюро общего машиностроения (КБОМ) было создано оригинальное грунтозаборное устройство (ГЗУ), с помощью которого станция «Луна-24» произвела бурение на глубину 2 м с последующей доставкой образцов лунного грунта на Землю. Некоторые решения этой разработки также могли быть использованы при создании венерианского ГЗУ. Общая схема эксперимента мне представлялась такой:

– установка с электроприводом осуществляет бурение и измельчение венерианского грунта;

– измельченный грунт с помощью пневмотранспорта подается к блоку детектирования, установленному в приборном отсеке ПА, и вакуумируется для обеспечения условий работы блока;

– информация из блока детектирования поступает в многоканальный анализатор и передается по радиоканалу на Землю.

В.Г.Елисеев, начальник Ташкентского филиала КБОМ, с которым мы обсудили идею эксперимента, заинтересовался предложением о разработке ГЗУ и, при условии положительного решения генерального конструктора КБОМ В.П.Бармина, согласился включиться в работу. Переговоры с В.П.Барминым, быстро оценившим актуальность эксперимента и возможность решения ряда проблем, закончились положительно.

За создание уникального электропривода буровой установки взялся главный конструктор объединения «Машиноаппарат» Г.Ф.Катков, научное руководство по эксперименту и ответственность за разработку блока детектирования возлагались на ГЕОХИ, а разработка и изготовление многоканального анализатора – на Специальный НИИ приборостроения (СНИИП).

1 - Разделение СА и ОА за 2 сут до подлета к Венере.

2 - Вытяжной парашют.

3 - Вход в атмосферу Венеры, баллистический спуск.

4 - Парашют увода.

5 - Отстрел крышек парашютных отсеков, ввод вытяжного парашюта и парашюта увода.

6 - Отвод верхней теплозащитной оболочки, ввод тормозного парашюта.

7 - Тормозной парашют.

8 - Отстрел нижней теплозащитной оболочки.

9 - Отстрел тормозного парашюта.

10 - Посадка.

11 - Земля.

12 - ОА, используемый как ретранслятор.

НПО имени С.А.Лавочкина отвечало за интеграцию составных частей эксперимента, разработку программы комплексных испытаний и проведение испытаний в составе ПА, а также за разработку пиротехнического блока. Все новое всегда связано с преодолением трудностей. Так случилось и с новым экспериментом. Стало известно, что СНИИП не может изготовить анализатор в заданный срок. Переговоры с руководством института закончились безрезультатно, и я сообщил об угрозе срыва эксперимента нашему куратору в ВПК- В.А.Сальникову. Он не смог изменить положение вещей и доложил обстановку своему начальству. Вскоре меня вызвали на доклад в Кремль.

По длинным коридорам здания, минуя строгих, но вежливых часовых, добираемся до кабинета зампредседателя ВПК Б.А.Комиссарова. Короткая беседа заканчивается приглашением: «Поехали!». Садимся в черную «Волгу», вылетаем без предъявления пропусков через Спасские ворота мимо козыряющих милиционеров и вскоре подъезжаем к СНИИПу. Нас уже ждали и без оформления документов (удобно ездить с большим начальством!) провели к директору. Руководитель института, ссылаясь на необходимость выполнения важных государственных заказов, продолжал настаивать на переносе сроков изготовления анализатора. Только предложение Б.А.Комиссарова выполнить эту работу в cверхурочное время за дополнительную оплату из фондов Совмина привело к соглашению.

Следующая проблема была связана с термокамерой высокого давления. Существующая в НПО Лавочкина единственная в мире камера высокого давления (КВД), диаметром 1.5 м с изменяемыми по заданному закону давлением и температурой углекислой атмосферы, не позволяла испытывать полностью собранный ПА с диаметром посадочного кольца 1.8 м. Учитывая, что установленные на кольце научные приборы на ПА предыдущих «Венер» не имели функциональной связи с приборным контейнером, их испытания в КВД мы проводили раздельно. В новом эксперименте ГЗУ было связано с приборным контейнером, и возникла необходимость испытаний ПА целиком.

Документацию на новую КВД выпустил зам. главного инженера В.В.Купченко, отвечающий в НПО Лавочкина за разработку испытательного оборудования. Центральная часть камеры – толстостенный цилиндрический колпак с полусферическим днищем, с внутренним диаметром 2.4 м и высотой 3 м – по условиям безопасности должна была быть цельной. Камеру собирался делать Ижорский завод под Ленинградом.

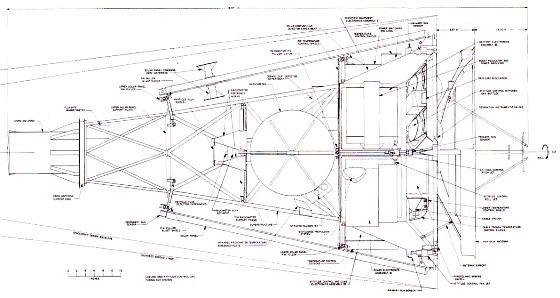

1 - Отсек парашютной системы.

2 - Отсек научной аппаратуры, работающей в облачном слое.

3 - Научная аппаратура.

4 - Телефотометр.

5 - Служебная аппаратура.

6 - Прочный корпус.

7 - Теплоизоляция.

8 - Теплозащитный корпус.

9 - Посадочное устройство.

10 - Научная аппаратура.

11 - Аэродинамическое тормозное устройство.

12 - Антенна.

Его расположение у воды облегчало доставку 270-тонной центральной части КВД до г.Химки, но транспортировка такого груза от канала до завода по Ленинградскому шоссе оказалась невозможной из-за недостаточной прочности переходов и мостов. На строительство специальной дороги не было ни денег, ни времени…

Выход из создавшейся ситуации нашел начальник испытательного комплекса В.И.Давыдов, предложивший проводить испытания не полностью собранного ПА с ГЗУ, а специально разработанного фрагмента с полным сохранением функциональных связей между составными частями эксперимента. Это замечательное предложение позволило использовать для комплексной экспериментальной отработки существующую КВД.

С большим трудом удалось решить проблему передачи на Землю информации с СА. Для выполнения программы научных исследований последний должен был осуществить посадку на освещенную, но невидимую в данное время поверхность Венеры. Из-за отсутствия прямой видимости СА с Земли информация могла быть передана только при использовании в качестве ретранслятора станции, видимой с Земли. На «Венерах-9» и -10 эта проблема решалась за счет использования оригинальной схемы полета: СА входил в атмосферу планеты, облетая ее с одной стороны, а станция выходила на орбиту ее искусственного спутника с другой стороны и как бы «зависала» над местом посадки аппарата, обеспечивая устойчивую связь с Землей в метровом диапазоне волн в течение двух часов и более.

Но тогда АМС стартовали в оптимальный по астрономическим условиям год – энергии одной ракеты «Протон» с разгонным блоком хватало как для доставки на Венеру СА, так и для создания искусственного спутника планеты. Последующие «астрономические» годы были неблагоприятными: станцию – спутник планеты нужно было выводить отдельным «Протоном». Для уменьшения стоимости и сложности проекта мы пытались использовать станцию после отделения СА для ретрансляции информации с ПА на Землю. Однако максимальная длительность связи в этом варианте по расчетам не превышала 30 мин, что было недостаточно для проведения исследований и тем более для передачи цветных панорам места посадки. В итоге в эскизном проекте был принят вариант с запуском четырех КА: двух для доставки СА и двух для создания искусственных спутников Венеры. Аналогичный вариант использовался в проекте «М-73» для исследования Марса в 1973 г.

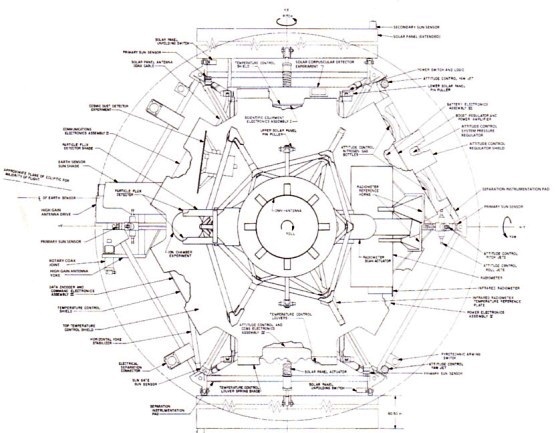

1 - Спускаемый аппарат.

2 - Научная аппаратура.

3 - Остронаправленная антенна.

4 - Блок баков.

5 - Радиатор горячего контура системы терморегулирования.

6 - Прибор ориентации на Землю.

7 - Научная аппаратура.

8 - Приборы ориентации на звезду.

9 - Приборы ориентации на Солнце.

10 - Малонаправленная антенна.

11 - Приборный отсек.

12 - Научная аппаратура.

13 - Баллон системы ориентации.

14 - Радиатор холодного контура системы терморегулирования.

15 - Газовые сопла системы ориентации.

16 - Магнитометр.

17 - Солнечная батарея.

18 - Орбитальный аппарат.

Воспоминания о трудностях, с которыми нам тогда пришлось встретиться, подталкивали нас к поиску более простого варианта. Зам. главного конструктора НИИ приборостроения Ю.Ф.Макаров, ответственный за создание бортового радиокомплекса, предложил создать радиоканал «ПА – станция» в дециметровом диапазоне волн с использованием параболической антенны станции. За счет большого коэффициента усиления этой антенны дальность, а следовательно, и время связи увеличивалось. Станция, двигаясь по пролетной траектории, должна была, перенацеливая антенну, отслеживать координаты ПА. Этот вариант, обеспечивающий длительность связи более двух часов, имел существенный недостаток: ориентация параболической антенны на ПА исключала возможность ретрансляции информации на Землю, и мы лишались контроля состояния бортовых систем станции в самом ответственном и напряженном сеансе.

Отложив этот вариант про запас и повинуясь внутреннему ощущению возможности использования для ретрансляции информации станции «на пролете», я попросил В.Н.Хейфеца – эрудированного специалиста нашего ОКБ – еще раз рассмотреть возможность увеличения времени сеанса связи, варьируя координатами посадки аппарата, траекторией движения станции, синхронизацией их взаимного положения и другими параметрами. Настойчивость увенчалась успехом: используя метод математической статистики, В.Н.Хейфец показал, что при определенных условиях возможно увеличить время связи ПА со станцией до часа, а в некоторых случаях даже больше. Вздохнув с облегчением, мы прекратили изготовление искусственных спутников Венеры, значительно сократив расходы на программу. Метод передачи информации с ПА с использованием станции на пролетной траектории, на который было получено авторское свидетельство, был отмечен дипломом Госкомитета по делам изобретений и открытий СССР как лучшее изобретение года.

Время, оставшееся до старта станций, неумолимо сокращалось. В ГЕОХИ уже была отработана методика анализа грунта с блоками детектирования, но ГЗУ еще не была доведена и темпы ее отработки снижались. Вероятно, сказалась смена руководства в Ташкентском филиале КБОМ (В.Г.Елиссев перешел на работу в Москву) и усталость исполнителей от напряженной работы по наземным испытаниям.

Работа оживилась после назначения И.В.Бармина (в то время начальника отдела КБОМ) ответственным за создание ГЗУ и ведущего конструктора НПО Лавочкина О.С.Федорова – ответственным за комплексные испытания ГЗУ на стендах нашего объединения. Вскоре мы перешли к этапу испытаний в КВД, где была подтверждена работоспособность системы при тестах трех фрагментов с вращательно-ударным бурением различных по прочности образцов грунта с транспортировкой породы и анализом грунта. Дополнительно О.С.Федоров по договоренности с ГЕОХИ получил восемь образцов грунта, паспортизованных блоком детектирования, и передал их для независимого анализа в другой институт.

Результаты лабораторных исследований отличались от данных, полученных блоком детектирования, не более чем на 5%.

30 октября и 4 ноября 1981 г. был осуществлен старт АМС «Венера-13» и -14; в конце февраля 1982 г. станции, двигаясь по траектории попадания в Венеру, достигли окрестностей планеты. Началась подготовка к заключительному этапу: были заряжены аккумуляторы СА, а температура приборного контейнера понижена до минус 10°С. Запас холода был нужен для увеличения времени активного существования ПА на раскаленной поверхности Венеры. За двое суток до встречи с планетой СА отделились от станций, а последние с помощью двигательной установки перешли на траекторию с высотой перицентра пролетной гиперболы 30 тыс км.

1 марта 1982 г. СА станции «Венера-13» со скоростью 11.2 км/с вошел в атмосферу планеты. Жаркими объятиями встретила его Венера. Ударная волна с температурой до 10 тыс °С, возникающая при торможении аппарата, пыталась раскачать его и прожечь корпус теплозащитной оболочки сбоку, где защита была меньше. Но демпфер (металлический диск, двигающийся под действием боковых ускорений по внутренней оребренной поверхности нижней части теплозащитной оболочки) быстро уменьшил амплитуду колебаний СА. Теперь и линейные перегрузки, максимальное значение которых при торможении достигало 230 единиц, стали действовать вдоль продольной оси СА.

Когда аппарат приблизился к облачному слою (верхняя граница – на высоте около 60 км от поверхности Венеры), его скорость уменьшилась до околозвуковой и бортовая автоматика выдала команду на отстрел крышки парашютного отсека. Далее в действие вступил целый каскад парашютов: сначала вытяжной, затем парашют увода верхней полусферы теплозащитной оболочки. Последняя была разрезана по периметру огненным ножом удлиненного кумулятивного заряда (УКЗ), а парашют увода снял с СА ее верхнюю часть и вытянул тормозной парашют. Затем другой УКЗ отделил нижнюю часть оболочки.

Четкая последовательность введения каскадов парашютной системы обеспечивалась не командами бортовой автоматики, а опытом и мастерством специалистов НИИ парашютно-десантных средств, которые в процессе наземной отработки системы «колдовали» над ней, отрывая от куска ткани ленточки различной ширины, завязывая ими узелки на определенных, только им известных местах парашютной системы. Неточность в ширине ленточки или в месте ее завязывания могла привести к катастрофе в небе Венеры; подобные картины иногда наблюдались при отработке парашютной системы на Земле.

ПА продолжал снижаться на тормозном парашюте. Через две минуты после освобождения от оков теплозащитной оболочки, когда свежий атмосферный поток очистил аппарат от пороховых газов УКЗ, сработали механизмы, разбившие защитные стеклянные колпачки заборных устройств, и высокочувствительные научные приборы – масс-спектрометр и газоанализатор – вдохнули первую порцию венерианского облачного слоя. На высоте около 48 км, после прохождения нижней границы облачного слоя, по команде бортовой автоматики отстрелился тормозной парашют, и ПА, как бадминтонный воланчик, устремился к поверхности Венеры на посадочном щитке.

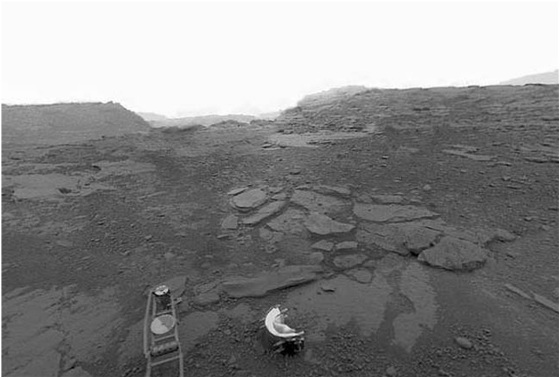

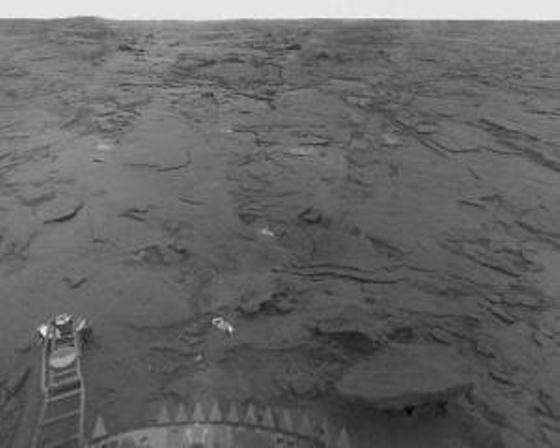

Нужно было успеть за оставшееся время гарантированной связи выполнить все запланированные эксперименты. ПА станции «Венера-13» совершил посадку на поверхности Венеры в районе с координатами 7°30’ю.ш. и 330°11’в.д. Сеанс исследований поверхности Венеры начался. Сбросились защитные крышки телефотометров и началась передача панорамы. На поверхность были вынесены цветные тесты для определения (на Земле) истинного цвета поверхности Венеры и прибор для измерения механических характеристик грунта. Включился привод бурового механизма; последний опустился и прижался к поверхности планеты. Вращательно-ударные движения полого сверла начали дробить поверхностный слой Венеры. Бурение прекратилось через четыре минуты. Под давлением в 95 кгс/см2, увлекая за собой измельченные частицы грунта, порция венерианской атмосферы устремилась в малую вакуумную емкость, соединенную с внутренней полостью сверла и разрушенную пиропатроном. Струя газа ушла через боковой трубопровод в эту емкость, а грунт по инерции проскочил мимо и осел в специальном грунтоприемнике, похожем на ствол ружья. Подрыв следующего пиропатрона отсек специальной пробкой канал поступления грунта от атмосферы Венеры.

Сработал третий пиропатрон, разрушивший мембрану в канале, соединяющем приемную камеру с большой вакуумной камерой. Атмосфера из приемной камеры с давлением 95 кгс/см2 расширилась, и давление упало до 0.2 кгс/см2. Посредством четвертого пиропатрона челнок с грунтом, подобно пуле, пролетел грунтоприемник и остановился в блоке детектирования под радиоизотопными источниками железа Fe55 и плутония Pu238 и газоразрядными счетчиками. Радиоактивное облучение возбудило атомы вещества грунта; при переходе на свободные орбиты электроны излучили кванты энергии, пропорциональные атомному номеру элементов грунта. Данные по числу квантов и уровням их энергий, зарегистрированных газоразрядными счетчиками, поступили в анализатор, который разложил их по 256 «полочкам» – каналам. После завершения каждого цикла измерений длительностью 508 сек данные по радиоканалу передавались на Землю.

ПА «Венеры-13» проработал на поверхности Венеры 127 мин и полностью выполнил программу полета.

5 марта 1982 г. СА станции «Венера-14», повторив путь предыдущего аппарата, совершил посадку в районе с координатами 13°15’ю.ш. и 310°09’в.д., проработал на поверхности Венеры 53 мин и также полностью выполнил программу полета. Впервые ученые, кроме большого объема другой важной информации, получили данные об элементном составе поверхностных пород Венеры. На основании анализа полученной информации ученые пришли к выводу, что поверхность Венеры в этих районах покрыта магматическими породами базальтоидного ряда, что указывает на определенные принципиальные аналогии в истории геологического развития Земли и Венеры.

Космические исследователи Венеры

Сообщений 1 страница 10 из 11

Поделиться12015-02-16 16:55:59

Поделиться22015-02-16 16:56:22

Продолжение следует!

Поделиться32015-02-16 20:31:32

Неуж-то разучились делать? Или после "распила" бюджета на дело ничего не остаётся?

Жду продолжения, специально не буду сам инфу искать.

Поделиться42015-02-19 14:09:47

Первое зондирование Венеры

Пятьдесят Лет назад американский космический аппарат Mariner 2 впервые в истории, исследовал другую планету. Пройдя на расстоянии 34600 км от Венеры, он передал, информацию о температуре атмосферы и о магнитном поле планеты.

Mariner 2 не был первым межпланетным аппаратом - им стала в январе 1959 г. счастливо промахнувшаяся мимо Луны советская станция «Луна-1». Не был он и первым земным зондом, успешно и длительно работавшим в межпланетном пространстве - это достижение принадлежит американскому аппарату Pioneer-5, запущенному в марте 1960 г.. Наконец, Mariner 2 не был первой АМС, направленной к Венере, - его опередила на полтора года советская «Венера-1», которая, увы, вышла из строя через несколько дней после выведения на межпланетную траекторию в феврале 1961 г.

Mariner 2 должен был погибнуть при запуске, но буквально чудом вышел на межпланетную трассу. Несмотря на целую серию отказов, он стал первым аппаратом, достигшим другой планеты в работоспособном состоянии и успешно исследовавшим ее. Его полет обозначил перелом в советско-американском соревновании в планетных исследованиях. СССР запустил к Венере в феврале 1961 г. и августе-сентябре 1962 г. пять зондов, ни один из которых не выполнил программу. США ответили двумя стартами и добились успеха со второй попытки.

Наконец, Mariner 2 стал родоначальником очень успешной серии межпланетных зондов, которым довелось совершить первую разведку Солнечной системы. Тремя годами позже Mariner 4 передал первые снимки поверхности Марса. В 1967 г. Mariner 5 совместно с «Венерой-4» поставил точку в дискуссии об условиях на поверхности Венеры. Затем Mariner 6 и 7 продолжили изучение Марса с пролетной траектории, a Mariner 9 выполнил глобальную съемку Красной планеты с орбиты. В 1973-1974 гг. Mariner 10 совершил рейс по маршруту Земля - Венера - Меркурий, отсняв с высоким качеством половину поверхности ближайшей к Солнцу планеты. Наконец, два аппарата, созданные по проекту Mariner Jupiter Saturn и запущенные в 1977 г. под именем Voyager, исследовали Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун и в настоящее время продолжают изучение космической среды на границе гелиосферы и межзвездного пространства.

Разработка

Первые аппараты для исследования Венеры американцы пытались создать еще в 1959 г. Задачей зонда Р-2 был пролет планеты со съемкой и спектрометрированием ее атмосферы, а Р-1 предназначался для выхода на орбиту вокруг Венеры. Однако Лаборатория космической техники STL (В 1960 г. преобразована в федеральный исследовательский центр Aerospace Corp.) не успела сделать их к астрономическому окну в июне 1959 г. В итоге И марта 1960 г. пролетный зонд Р-2 под именем Pioneer 5 был отправлен в межпланетный полет без задачи встречи с Венерой, а спутник Р-1 конвертировали в лунный аппарат, погибший в аварийном запуске осенью I960 г.

Лаборатория реактивного движения JPL, перешедшая в подчинение NASA в декабре 1958 г., имела намного больше времени для создания межпланетных зондов и в итоге оказалась более успешной.

Сроки запусков определялись астрономическими окнами - периодами благоприятного взаимного положения Земли и Венеры, повторяющимися через 584 суток. Программа межпланетных исследований, подготовленная в JPL в январе 1959 г., включала два старта к Венере в январе 1961 г. Легкие - всего 161 кг - аппараты предполагалось вывести на ракетах семейства Titan на пролетную траекторию с целью изучения межпланетной среды и фотографирования Венеры. Два следующих зонда, запускаемые в августе-сентябре 1962 г., предназначались для изучения планеты с орбиты ее спутника.

Для запуска этих тяжелых (1770 кг) аппаратов требовался носитель Juno V (Saturn).

В действительности ни первый, ни второй проект не укладывались в имеющиеся лимиты масс, поэтому проектанты JPL сделали попытку «вписать» их в возможности задуманной NASA ракетной системы Atlas Vega. Она позволяла отправить к Луне полезный груз массой примерно 360 кг, к Венере и Марсу - до 205 кг. В мае агентство заказало компании Convair восемь экземпляров этого носителя для запусков шести лунных зондов Ranger и двух первых КА к Марсу осенью 1960 г. Венера ушла из ближайших планов: в июле NASA предписало JPL сосредоточиться пока на Луне.

В декабре 1959 г. NASA прекратило работы по системе Vega, решив вместо этого использовать носитель Atlas Agena В, создаваемый по заказу ВВС США. В составленном в январе 1960 г. с учетом этого выбора перспективном десятилетием плане NASA лунные проекты сохраняли приоритет. В 1961-1962 гг. предстояло отправить на высокоэллиптическую орбиту и к Луне пять КА Ranger, в основном сохранившие проектный облик, сформированный под «Вегу».

Первые полеты к Венере и Марсу были отнесены на 1962 год, и теперь для них было решено использовать носитель Atlas Centaur с уникальной для того времени кислородно-водородной верхней ступенью. Эти планетные аппараты получили имя Mariner - «мореплаватель». Проектанты JPL предложили два унифицированных варианта: Mariner А для пролета Венеры или Марса и Mariner В для доставки посадочного аппарата. Руководство NASA хотело, чтобы первый из них был отправлен к Венере в астрономическое окно 1962 г. с целью измерения температуры поверхности в разных районах, изучения атмосферы и определения протяженности магнитного поля планеты.

Но в JPL опасались, что новый носитель не будет готов вовремя. Поэтому 8 июля 1960 г. Лаборатория предложила запустить два легких пролетных аппарата на базе лунных зондов Ranger. Для этого можно было бы использовать ракету Atlas Agena В: модернизированная верхняя ступень была уже практически готова. Однако администратор NASA Кейт Гленнан не принял уступки и 15 июля утвердил первоначальный план: Mariner А к Венере в августе 1962 г., Mariner В к Венере и Марсу в 1964 г.

В августе-ноябре 1960 г. под руководством Клэренса Гейтса (Clarence R. Gates), главы секции системного анализа JPL, были подготовлены предварительные проекты Mariner А и Mariner В. Первый представлялся довольно консервативным, легко реализуемым и имеющим шансы на успех: масса около 500 кг, трехосная стабилизация с опорой на Солнце и Землю, питание от солнечных батарей и аккумуляторов, двигательная установка, используемая для коррекции траектории исключительно на основании выполненных на Земле измерений и баллистических расчетов. В число приборов планировалось включить микроволновой радиометр для измерения температуры, ультрафиолетовый спектроскоп и нейтронный счетчик для определения состава атмосферы, магнитометр и счетчики заряженных частиц.

График пусков определялся темпами работы по проекту Centaur. Для пусков двух КА Mariner А (их также обозначали Р-37 и Р-38) предназначались ракеты с номерами 4С и 5С. По состоянию на октябрь 1960 г. первый планировалось отправить в августе 1962 г. к Венере, а второй запустить в конце года в варианте межпланетного зонда.

Работы по теме Mariner А шли вполне успешно: в июне 1961 г. был готов технический проект, а к концу августа изготовлена и отчасти даже испытана значительная часть «железа» и делались научные приборы, так что в октябре можно было начинать сборку и испытания КА.

С ракетой Atlas Centaur все было намного хуже. К январю 1961 г., после нескольких взрывов двигателей XLR-115 на стенде, первый пуск «ушел» на ноябрь-декабрь, и готовность носителя к астрономическому окну стала вызывать серьезные опасения. Можно было, конечно, сдвинуть пуск к Венере на весну 1964 г. или выбрать другой вариант носителя - к примеру, летом 1961 г. в этом качестве рассматривали Atlas с верхней ступенью Able М.

К середине августа стало окончательно ясно, что «Центавра» к расчетной дате старта не будет. И тогда Дэниел Шнейдерман (Daniel Schneiderman), руководитель проектной группы по КА в JPL, уговорил директора лунных и планетных программ в штаб-квартире NASA Орана Никса (Oran W. Nicks) еще раз рассмотреть вариант с легким аппаратом под PH Atlas Agena В.

Последняя могла отправить к Венере 170 кг, и в этот лимит укладывался лишь пролетный аппарат без корректирующего двигателя. Однако разработчики ракеты согласились облегчить верхнюю ступень на 45 кг, и это позволило увеличить допустимую массу КА примерно до 210 кг. Исходя из этого лимита за три недели, с 8 по 28 августа, JPL разработала и представила концептуальный проект зонда Mariner R - своеобразный «гибрид» проектов Ranger и Mariner А стартовой массой 203 кг, способный доставить к Венере 11 кг научной аппаратуры.

30 августа штаб-квартира NASA распорядилась прекратить работу по теме Mariner А и утвердила новый проект. Его менеджером был назначен Джек Джеймс (Jack N. James), работавший ранее над боевыми ракетами Corporal и Sergeant и лунным зондом Pioneer 4.

До первого запуска оставалось менее 11 месяцев. Благодаря наличию прототипа в лице «Рейнджеров», авральная программа проектирования, изготовления и испытаний КА, расчета траекторий и планирования полета, создания наземных средств обеспечения была выполнена в срок. Предварительный проект разработали с 1 сентября до середины октября 1961 г., интерфейсы утвердили в октябре, первое «железо» появилось в декабре, и 15 января 1962 г. были окончательно запрещены все изменения в проекте. В течение января и февраля оба КА были собраны и начались электрические испытания, в апреле и мае прошли климатические и вибрационные испытания, а в конце мая аппараты были доставлены на полигон и уже 11 июня объявлены готовыми к полету! Заплатить за такие темпы пришлось почти полным отсутствием резервирования в конструкции аппарата.

Лаборатория реактивного движения вела разработку самостоятельно, выдавая контракты лишь на отдельные приборы и элементы конструкции. Были изготовлены примерочный макет, три тестовых КА для испытаний, два летных экземпляра и третий «россыпью», который в итоге также собрали для облегчения поиска неисправностей на летных КА.

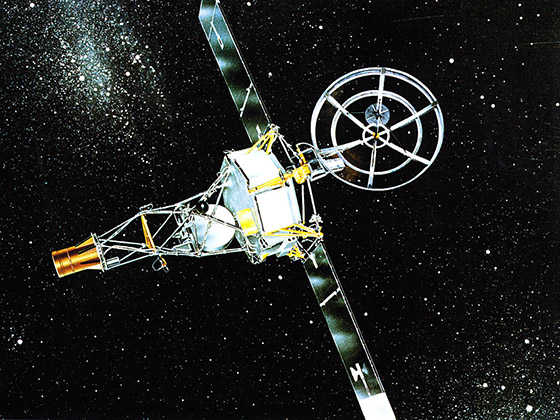

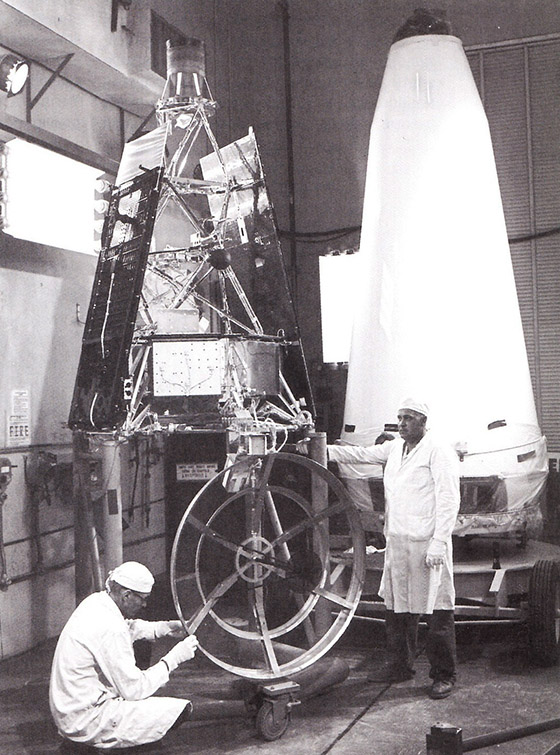

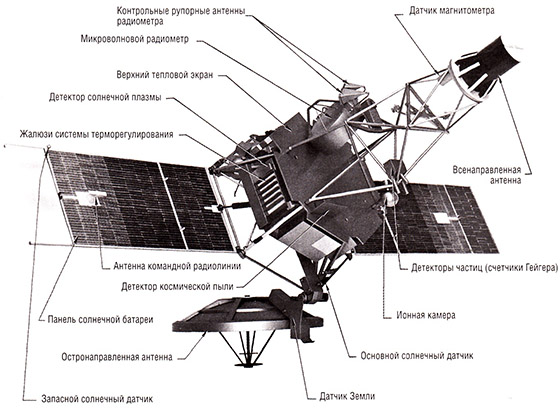

Конструкция аппарата

Mariner R стартовой массой 449 фунтов (203.5 кг) унаследовал свой вид от КА Ranger RA-3. Основой конструкции была трубчатая ферма в виде шестигранной пирамиды. К двум ребрам в ее основании крепились откидные панели солнечных батарей. Шесть блоков силовой и электронной аппаратуры были скомпонованы в виде шестигранной призмы внутри фермы, а по оси между ними располагался ЖРД для коррекции траектории. Выше на ферме располагались научные приборы и всенаправленная антенна. Привод параболической остронаправленной антенны диаметром 1.2 м крепился к нижней части фермы, на ней же монтировались солнечные датчики и двигатели ориентации. Антенны командной радиолинии были размещены на СБ. В стартовом положении КА имел диаметр 1.52 м и высоту 3.02 м; в рабочем положении, с раскрытыми СБ и развернутой антенной, - 5.03 и 3.63 м.

Подсистема управления была основана на цифровом центральном программно-временном устройстве CC&S (Central Computer & Sequencer). Такт работы CC8cS и остальных подсистем задавал генератор с частотой 307.2 кГц. Три аппаратно прошитые программы описывали все поведение КА: первая - в период старта и перелета, вторая - при проведении коррекции траектории и третья - для управления аппаратурой во время пролета Венеры.

В штатном режиме аппарат ориентирован продольной осью на Солнце и остронаправленной антенной с одностепенным приводом на Землю.

Комплект датчиков подсистемы ориентации включал три гироскопа, шесть солнечных датчиков (четыре на нижней ферме и два на тыльной стороне солнечных батарей) и датчик Земли на монтировке остронаправленной антенны. Исполнительными органами были 10 газовых сопел, объединенные в четыре группы. Рабочее тело - 1.88 кг азота хранилось в двух титановых баках под давлением 246 атм. Его должно было хватить на 200 суток полета.

Однокомпонентный ЖРД вместе с запасом гидразина имел массу 16.8 кг (на КА Mariner 1 - 14.2 кг за счет уменьшенной заправки топлива, обеспечивающей работу в течение 43 сек.). Его тяга составляла 50.7 фунтов (23.0 кгс) при максимальной продолжительности работы 57 сек и приращении скорости в диапазоне от 0.2 до 61 м/с. Запуск двигателя - однократный с использованием четырехокиси азота в качестве стартового окислителя, штатная работа - с каталитическим разложением топлива. Подача горючего в камеру - вытеснительная, с использованием азота под давлением 211 атм.

Связная подсистема включала приемопередатчик выходной мощностью 3 Вт, работающий на частотах 960 МГц (передача) и 890 МГц (прием), две приемные и две передающие антенны. Она считалась цифровым изделием: декодер умел «понимать» 12 разовых команд и сохранять три уставки для коррекции, а технические параметры и данные от научной аппаратуры кодировались для передачи на Землю в режиме фазовой манипуляции вместе с синхроимпульсами. Скорость передачи информации составляла 33.3 бит/с в начале полета и 8.3 бит/с во время встречи с Венерой.

Две солнечные батареи, каждая длиной 1.52 м и шириной 0.76 м, по проекту имели по 4896 фотоэлементов выходной мощностью от 148 до 222 Вт. В ходе работ пришлось нарастить одну из них дополнительной секцией длиной 0.3 м с 918 фотоэлементами, вырабатывающими еще 15 Вт, а вторую - для равновесия - пластиковой панелью такого же размера. Два блока серебряно-цинковой батареи массой 14.5 кг и емкостью 1000 Вт-ч служили для питания систем КА во время выведения, в случае неблагоприятной ориентации и во время пиковой нагрузки. Подсистема электропитания выдавала постоянный ток напряжением от 25.8 до 33.3 В и два вида переменного - 26 В на 400 Гц и 50 В на 2400 Гц.

Блоки аппаратуры были защищены двумя тепловыми экранами сверху и снизу и алюминизированной пленкой. Пассивный теплоотвод обеспечивали полированные алюминиевые корпуса блоков, тонкие золотые пластины и темная или светлая окраска. Тепловой режим модуля подсистемы ориентации регулировали жалюзи, приводимые в движение термочувствительной биметаллической спиралью: он не должен был нагреваться до температуры выше +55°С.

Научная аппаратура

На аппарате было установлено шесть научных приборов, два из которых предназначались для зондирования Венеры при подлете на дистанции от 37 700 до 22 500 км, а остальные должны были также вести измерения на трассе перелета. Общая масса приборов составила 22.5 кг, увеличившись относительно первоначального проекта вдвое.

Выбор аппаратуры определялся практически полным отсутствием достоверной информации о физических условиях на Венере. Плотный облачный слой планеты не позволял ни определить скорость вращения планеты вокруг оси, ни увидеть детали поверхности, ни хотя бы измерить ее температуру. Достоверные данные о вращении появились лишь весной 1963 г. Спектрографическими наблюдениями было установлено, что в атмосфере Венеры имеются углекислый газ и азот, а кислорода и водяного пара крайне мало или нет совсем. Но самая засада была с температурой.

Расчеты давали равновесную температуру, до которой была бы нагрета поверхность Венеры при отсутствии атмосферы: немного выше +50°С. Как следствие, многие ученые «рисовали» на Венере океан или жаркие тропики. В 1923-1928 гг. Эдисон Петтит (Edison Pettit) и Сет Николсон (Seth В. Nicholson) на обсерватории Маунт-Вилсон сделали измерения в инфракрасном диапазоне 8-14 мкм и получили -38°С на уровне верхнего слоя облаков в хорошем соответствии с этой теорией. В то же время группа Корнелла Майера (Cornell Н. Mayer) из NRL провела в 1956 г. регистрацию микроволнового изучения Венеры в диапазонах 3.15 и 9.4 см и получила для температуры вблизи поверхности какие-то запредельные величины: 560 К и 580 К, то есть +290° и +310°С соответственно. Последующие измерения дали +325° и даже +470°С.

Была выдвинута теория парникового эффекта, создаваемого влажной углекислотной атмосферой, но в это мало кто верил. В качестве альтернативы предлагалась, например, модель с очень плотной ионосферой, которая могла бы исказить измерения. Предлагали и версию «планеты бурь», где высокая температура вызвана сильнейшими ветрами (600 км/ч и более) и трением запыленного воздуха о детали рельефа.

Неудивительно, что главный прибор КА - микроволновой радиометр массой 10.8 кг - предназначался для определения температуры поверхности планеты и строения ее атмосферы. Команду разработчиков возглавлял д-р Алан Барретт (Alan Н. Barrett) из Массачусеттского технологического института. В первоначальной версии для проекта Mariner А прибор был четырехканальным, с длинам волн 4.0, 8.0,13.5 и 19.0 мм. В упрощенном варианте, создаваемом в условиях технических ограничений и дефицита времени, оставили только два длинноволновых диапазона. В диапазоне 19 мм предполагалось увидеть поверхность Венеры, хотя и с низким разрешением. Канал 13.5 мм соответствовал полосе поглощения водяного пара, так что разница радиояркостных температур по двум диапазонам позволяла его обнаружить.

Кроме того, представляло интерес распределение температур по диску планеты. В гипотетическом случае плотной ионосферы края его должны были казаться ярче, чем центр. Обратная картина говорила бы о том, что высокая температура действительно относится к поверхности. Прибор использовал параболическую антенну диаметром 48.5 см, а две контрольные рупорные антенны постоянно «видели» космос.

Инфракрасный радиометр должен был попытаться выявить тонкую структуру облачного слоя Венеры. Его главный датчик был жестко зафиксирован на антенне предыдущего прибора и вел синхронно с ним измерения в диапазонах 8.4 и 10.4 мкм. Задачей эксперимента была проверка наземных измерений температуры облаков. Здесь опять-таки играло роль то, что первый диапазон был прозрачным, а второй приходился на полосу поглощения CO2. Разрыв в облаках позволил бы измерить в диапазоне 8.4 мкм температуру на большей глубине и рассчитать исходящий оттуда поток тепла. Подготовила эксперимент группа Льюиса Каплана (Lewis D. Kaplan), в которую входил будущий знаменитый популяризатор науки и космонавтики Карл Саган (Carl Е. Sagan).

Для изучения межпланетной среды и предполагаемой магнитосферы Венеры предназначались трехкомпонентный магнитометр, ионная камера и детектор энергичных частиц с тремя счетчиками Гейгера-Мюллера, датчик космической пыли и спектрометр солнечной плазмы - протонов низких энергий.

Оригинально была решена проблема передачи информации на Землю. На этапе перелета система подготовки данных на протяжении 20.16 сек последовательно опрашивала приборы, а затем на 16.8 сек переходила в режим передачи служебной информации о состоянии систем КА, и этот цикл повторялся 24 раза. Во время пролета передавалась только информация от научной аппаратуры.

Носитель заказывал Центр космических полетов имени Маршалла при посредничестве Отделения космических систем ВВС США. Полутораступенчатый Atlas D изготавливала фирма General Dynamics Astronautics, верхнюю ступень Agena В - Lockheed Missiles and Space Company.

Затраты ресурсов JPL на проект составили 650 человеко-лет. Вся программа обошлась в 33 млн $. Стоимость внешних контрактов для изготовления двух КА составила 10 млн $. На закупку ракет-носителей было выделено 16.5 млн $.

Баллистика старта и встречи

Астрономическое окно для запуска к Венере продолжалось с 18 июля по 12 сентября 1962 г. Оптимальной по забрасываемой массе датой было 22 августа, однако по условиям подготовки между двумя пусками должно было пройти по крайней мере три недели. Пуски запланировали с запасом на 19 июля и 9 августа; встреча с целью должна была состояться 8 и 12 декабря соответственно.

Проектная траектория выбиралась так, чтобы аппарат подходил к Венере с внешней стороны и пропустил ее перед собой. Издалека он мог видеть лишь теневую сторону, вблизи - наполовину освещенный диск, а самая близкая точка находилась уже над дневной стороной. Геометрия пролета задавалась так называемой точкой прицеливания - местом, где аппарат пересек бы картинную плоскость, если бы планета его не притягивала. Точку выбрали в 29 732 км от центра Венеры; гравитация должна была отклонить пролетную траекторию от асимптоты, и минимальное расстояние оказалось бы примерно на 10 000 км меньше. Наконец, за вычетом радиуса Венеры получалась минимальная высота - примерно 14000 км.

Съемка планеты должна была проходить по следующему алгоритму. За десять часов до встречи блок CC&S отключает передачу служебной информации и подключает оба радиометра. За 65 минут до точки максимального сближения и на расстоянии 30000 км от центра Венеры привод антенны микроволнового радиометра начинает сканирование со скоростью 1 °/с. Зарегистрировав появление теплового излучения цели, устройство форматирования данных снижает скорость сканирования до 0.1 °/с. Ось антенны пересекает диск планеты, выходит на лимб, излучение пропадает - и формируется команда на смену направления сканирования. В течение 30 минут ось антенны ходит вверх-вниз, а движение КА обеспечивает «развертку» картинки; при этом сначала сканируется теневая часть диска, а затем освещенная.

С окончательным уходом Венеры из диаграммы направленности антенны (примерно через 45 мин после начала съемки и за 20 мин до максимального сближения) радиометры отключаются. Сеанс припланетных измерений остальными четырьмя приборами заканчивается через 66.7 часа после его начала. Лишь после этого аппарат возвращается в перелетный режим и передает то научную, то служебную информацию.

Полет к Венере

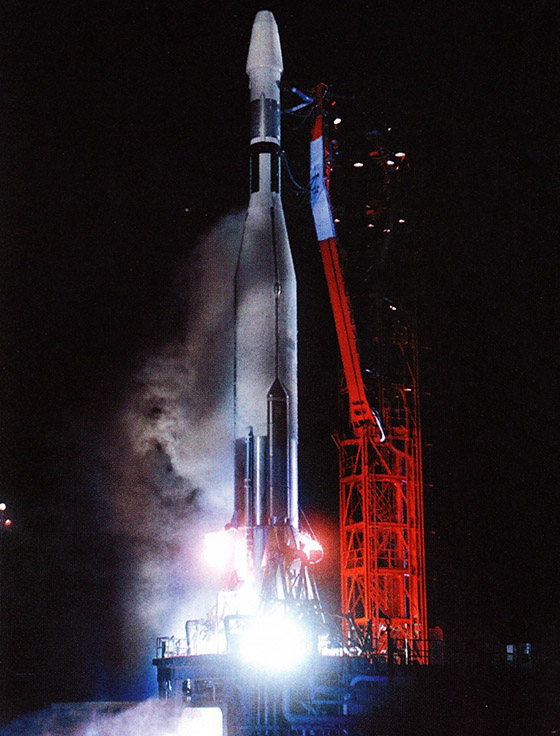

Mariner 1 был запущен с Восточного испытательного полигона 22 июля в 09:21:23 UTC со второй попытки. Накануне старт был отменен из-за проблемы в полигонной системе, обеспечивающей аварийный подрыв ракеты; в день старта были две задержки по техническим неисправностям систем радиоуправления и слежения. На активном участке ракеты Atlas 145D возникли отклонения по рысканью и тангажу, достигавшие 50° (!) и не компенсируемые радиокомандами. На 293-й секунде полета, за шесть секунд до разделения, она была уничтожена по команде офицера безопасности полигона.

При расследовании выяснилось, что бортовой телеметрический блок данных об угловых скоростях давал недостоверную информацию, которая использовалась, тем не менее, при формировании радиокоманд. Были ужесточены процедуры испытаний бортового блока и исправлена ошибка в контрольном соотношении для этих величин в наземном вычислительном комплексе, из-за которой недостоверные данные шли в работу.

Расследование заставило отложить второй пуск с 14 на 26 августа. КА Mariner 2 подвергли повторному циклу полигонных испытаний, по окончании которых укрыли обтекателем и 24 августа установили на ракету. Первая попытка пуска вновь сорвалась - телеметрия показала сбойное значение напряжения аккумулятора системы подрыва «Аджены». Вторая была назначена на 27 августа в 05:43 при допустимой задержке до 91 мин. Отсчет был задержан в общей сложности на 98 минут из-за необходимости замены батареи на «Атласе» и из-за проблем с наземным оборудованием. И вот наконец старт... и знать бы, каким чудом эта ракета не погибла вслед за предыдущей!

Пуск состоялся в 06:53:13.927 UTC. Ракета Atlas 179D ушла со стартового комплекса LC-12 по азимуту 107.5°. В Т+125 сек, за десять секунд до выключения бустерных ЖРД, один из двух верньерных двигателей управления по крену внезапно встал на упор в предельно отклоненном положении. Когда бустеры были сброшены, ракета начала вращаться вокруг продольной оси против часовой стрелки. Как следствие, второй верньерный двигатель также отклонился до упора, но полной компенсации не произошло, и вращение усиливалось. Фактически ракета потеряла управление - программу по тангажу отрабатывать было невозможно. Подрыв аварийного изделия представлялся неминуемым.

Привод первого двигателя внезапно вернулся к норме через 60 сек после отказа, и к этому моменту угловая скорость достигла 360° в секунду. Еще через 10 секунд вращение ракеты было остановлено после 35 оборотов вокруг оси (!), причем итоговая ошибка по крену не превысила 1.5°.

Минутная потеря управления обернулась тем, что на момент выключения маршевого ЖРД Atlas забрался выше расчетной траектории и имел ошибку по тангажу в 10°. Из-за этого команда на запуск программно-временного устройства верхней ступени прошла на 8 сек раньше нормы. Тем не менее сброс обтекателя и разделение ступеней на 300-й секунде полета прошли удовлетворительно. Agena В с заводским номером 6902 включила двигатель тягой 7250 кгс в Т+339 сек. Он отработал 146 секунд и отключился по данным интегратора скорости, завершив довыведение на опорную орбиту высотой 185 км.

После баллистической паузы продолжительностью 984 сек двигатель был включен вновь на 94 секунды и к моменту Т+26 мин 03 сек обеспечил разгон до заданной отлетной скорости 11.41 км/с. Еще через 159 секунд, в 07:21:56, подпружиненные пироболты сработали и обеспечили отделение полезного груза. После этого Agena развернулась на 140° и выполнила увод путем стравливания остатков топлива. Целью маневра было гарантировать пролет нестерилизованной ступени мимо Венеры (!) и отсутствие яркой помехи вблизи КА.

В 07:21:37 сигнал с КА приняла в Южной Африке мобильная станция DSIF-1, а через 21 сек - и основная DSIF-5. Используя газовые сопла, Mariner 2 остановил свое вращение. Через 44 минуты после старта по команде CC&S были развернуты солнечные батареи; одновременно была расчекована антенна сканирующего радиометра. В 07:53:07 началось построение солнечной ориентации - и в 07:55:35 аппарат захватил Солнце.

Далее в ходе полета ось аппарата отклонялась от Солнца не более чем на 0.5°; при достижении предельного значения - примерно раз в час - соответствующее газовое сопло выдавало импульс продолжительностью 0.02 сек, изменяя направление разворота на противоположное.

Mariner 2 очень медленно вращался вокруг продольной оси, делая два оборота в час. Солнечные батареи выдавали 195 Вт - на 43 Вт выше потребностей борта. Температура после шести часов полета стабилизировалась на отметке +29°С. Все подсистемы работали штатно. Поэтому уже 29 августа в 16:13 по команде со станции Йоханнесбург аппарат перешел во второй режим и начал научные измерения.

Выполняя записанную программу, 3 сентября в 05:29 Mariner 2 начал разворот вокруг продольной оси, в 05:59 навел остронаправленную антенну на Землю и переключил на нее передатчик. Правда, яркость Земли оказалась подозрительно низкой, и специалисты подозревали, что вместо нее датчик захватил Луну. Сутки ушли на то, чтобы понять, какое же из небесных тел отслеживает датчик, и на столько же пришлось отложить коррекцию.

При запуске 27 августа пролет Венеры приходился на 14 декабря. Хотя носитель отработал в пределах допусков, реальная точка прицеливания оказалась в 394300 км от центра планеты - в 13 раз дальше расчетной. Требовалась коррекция траектории, которую наметили в ночь на 5 сентября в 2.41 млн км от Земли. В случае успеха отклонение снизилось бы до 30000 км, и Mariner 2 прошел бы на высоте 14600 км над Венерой.

Программа маневра запускалась пятью командами с Земли: две содержали уставки с рассчитанными на Земле углами разворота по вращению и тангажу, третья - необходимое приращение скорости, четвертая и пятая выдавались в реальном времени для переключения на всенаправленную антенну и для включения циклограммы коррекции.

Команды были выданы 4 сентября с 21:30 до 22:49. Часом позже, в 23:49, Mariner 2 начал отрабатывать задание. Он вывел остронаправленную антенну с направления реактивной струи и запустил программные развороты сначала по крену, а потом по тангажу. Наконец, в 00:23:00 был включен двигатель и в 00:23:31 выключен. За разворотами следили гироскопы, а за отработкой импульса - акселерометры, отсчитывающие каждые 0.03 м/с вплоть до обнуления регистра с уставкой. Стабилизацию КА по данным от гироскопов обеспечивали газовые рули, введенные в струю ЖРД. В 00:27 КА восстановил ориентацию на Солнце, а к 02:34 навелся на Землю и вновь переключился на остронаправленную антенну.

Измерения навигационных параметров -дальности и лучевой скорости КА - показали, что коррекция была не совсем точной. Заложенные на борт уставки предусматривали разворот на -139.83° по тангажу и на -9.33° по крену и выдачу импульса величиной 31.16 м/с за 28.3 секунды. Фактическое приращение скорости составило 33.12 м/с, а направление импульса отклонилось на +2.32° по тангажу и на -3.16° по крену. Перебор по скорости из-за несвоевременной отсечки двигателя оказался в 15 раз больше ожидаемого стандартного отклонения, и причину установить не удалось. Ошибка по направлению лежала в пределах расчетных отклонений и, к счастью, скомпенсировала заметную часть отклонения по величине импульса.

По измерениям за 5-15 сентября точка прицеливания получилась в 49 921 км от центра планеты, а минимальное расстояние составляло 40153 км. При последующих измерениях эти величины уточнялись, но отклонения «гуляли» в пределах 1000 км. Пролетная дистанция получилась вдвое дальше, чем закладывалось в полетный план, но подправить траекторию во второй раз было уже нечем.

Параметры гелиоцентрической орбиты после коррекции составили:

- наклонение - 1.85°;

- расстояние в перигелии - 102.88 млн км;

- расстояние в афелии - 151.52 млн км.

В ходе дальнейшего полета Mariner 2 были зарегистрированы несколько неисправностей. Так, 8 сентября в 12:50 был зарегистрирован удар за которым последовала трехминутная потеря Земли с временным включением блока гироскопов и отключением научных приборов. История повторилась 29 сентября в 14:34, на этот раз из-за сбоя датчика Земли; интересно, что после поиска и повторного захвата Земли датчик вдруг стал выдавать нормальное значение яркости, а не очень низкое, как до этого.

31 октября прошел сигнал о неисправности в подсистеме электропитания - замыкании в панели СБ 4А11, на который операторы ответили отключением научной аппаратуры. 8 ноября телеметрия показала, что мощность панели восстановилась, и приборы включили вновь. Замыкание повторилось 15 ноября, за месяц до встречи с Венерой, но к этому времени снимаемая со второй панели 4А12 мощность значительно увеличилась за счет приближения к Солнцу, и «науку» решили не выключать.

Сбой повлек ухудшение работы магнитометра и трудности в интерпретации его данных. Данные с микроволнового радиометра при его очередной калибровке в конце октября привели авторов эксперимента к заключению, что он не сможет правильно отработать программу сканирования, и к тому же чувствительность канала 13.5 мм упала до 13% от исходной. Наконец, 26 ноября стала падать чувствительность датчика космической пыли и к моменту пролета снизилась в 10 раз.

Встреча с Венерой

Чем ближе к цели, тем больше проблем... Температуры на системах и приборах КА превышали расчетные примерно на 20°. К 4 декабря датчик Земли нагрелся до +62°С, на 8° выше предельно допустимого, но чувствительности прибора все еще хватало для наведения антенны. Приблизилась к критической отметке температура аккумуляторной батареи, и 24 ноября один из двух блоков временно вышел из строя. 18 ноября ушла в «зашкал» температура на нижнем тепловом экране, превысив +35°; к моменту пролета в «зашкале» были уже семь температурных датчиков из 18!

9 декабря в 23:20 была зафиксирована неисправность шифратора данных по четырем измерениям из 52 - к счастью, уже не нужным. Самая же серьезная неисправность появилась за двое суток до пролета: 12 декабря в 20:01 программно-временное устройство CC&S не выдало очередной синхроимпульс для обновления уставки угла места остронаправленной антенны.

14 декабря «мозг» аппарата не обеспечил автоматического переключения в режим пролета ни в расчетный момент (07:21 UTC), ни в запасной (10:41). Поэтому в 13:35, за 6.5 часов до встречи с Венерой, из Голдстоуна была передана дублирующая команда RTC-7. Аппарат исполнил ее в 13:38:46 бортового времени, и из-за накопленного «ухода» параметров микроволновой радиометр сразу же начал сканирование в медленном режиме, меняя его направление при достижении углов ±60°. Он сделал 15 качаний от упора до упора, прежде чем в 18:59 по бортовому времени «увидел» впервые край Венеры. Дальность составляла около 47400 км вместо 30000 км по первоначальному плану.

Если бы правильным образом работала смена направления сканирования при сходе с диска, число сканов было бы от 13 до 15. В реальности за следующие 35 минут антенна сделала только три полных скана, прежде чем на расстоянии 41800 км от центра Венеры окончательно ушла с диска планеты. Первая полоса прошла по теневой стороне, вторая - вдоль терминатора, третья - по освещенной части Венеры. Второй скан оказался достаточно долгим для того, чтобы сработала программная логика и антенна шла от края диска до предельного угла в быстром режиме. Выигрыш составил 8 минут, и именно благодаря этому третий скан тоже зацепил диск Венеры. С учетом 20-секундного цикла опроса получилось по пять точек на первом и третьем скане и восемь на втором.

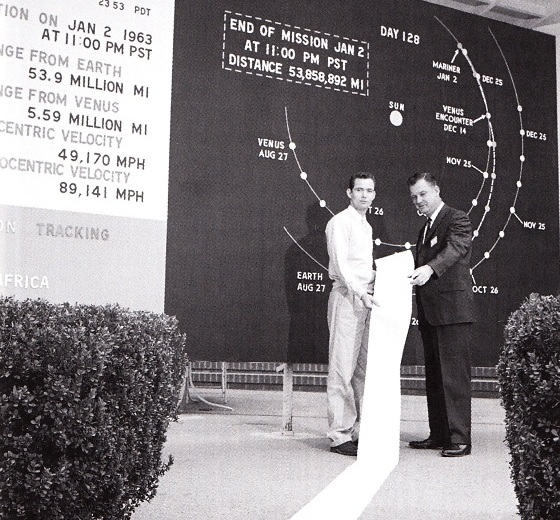

В 19:59:28.3 Mariner 2 прошел на минимальном расстоянии от поверхности Венеры - 34854 км - с максимальной планетоцентрической скоростью 6743 м/с. В этот день Венера и Земля находились на расстоянии 57.78 млн км друг от друга, и время прохождения радиосигнала составляло 3 мин 13 сек. В результате встречи с планетой афелий орбиты КА увеличился с 151.5 до 183.4 млн км, период обращения - до 345.9 суток.

В 20:32 «Земля» перевела Mariner 2 в режим перелетных измерений. В работе остались магнитометр, датчики пыли и заряженных частиц.

Состояние «Маринера» после сближения с Венерой продолжало быстро ухудшаться. 15 и 20 декабря на борт передавали серии разовых команд для коррекции уставки антенны. 28 декабря, в день прохождения перигелия, очередная инструкция на борт не прошла: связь стала односторонней. 30 декабря в 17:28 прошел отказ программного устройства - потеря синхронизации, повлекшая временное отсутствие телеметрии и снижение скорости передачи данных, а также рост внутренней теплоотдачи. 2 января на разных блоках и приборах аппарата было зарегистрировано от +57 до +77°С.

Сигналы с борта в последний раз были получены 3 января 1963 г. в 07:00, когда Mariner 2 удалился на 9.0 млн км от Венеры и находился в 86.7 млн км от Земли и в 105.9 млн км от Солнца. Аппарата не слышали 3 и 4 января, и он не ответил на серию команд, выданных ему 8 января. Попытки услышать Mariner 2 были предприняты 28 мая и 16 августа, но не принесли успеха.

Итоги полета к Венере

Первые результаты встречи с Венерой были обнародованы 26 декабря 1962 г. на ежегодной конференции Американской ассоциации развития науки в Филадельфии и 27-28 декабря на сессии Американского геофизического союза в Пало-Альто.

Во время перелета регистрировались межпланетное магнитное поле напряженностью от 2 до 5 у. Впервые наблюдался в течение долгого времени поток солнечного ветра, скорость которого резко менялась в пределах от 320 до 770 км/с, при этом ясно выделялся 27-суточный период вращения Солнца. На постоянном фоне галактических космических лучей был отмечен сильный пик энергичных заряженных частиц, связанный с солнечной вспышкой 23 октября, а счетчик Университета Айовы отметил также несколько всплесков мягкого излучения. Суммарная радиационная доза за полет составила всего 3 рентгена. Датчик космической пыли зарегистрировал лишь два столкновения.

При пролете Венеры магнитометр, чувствительность которого упала до 4-5 γ (10-4 земного магнитного поля), не выявил никаких следов магнитного поля планеты. Не изменился и характер данных по солнечной плазме и заряженным частицам, свидетельствуя об отсутствии ударной волны, магнитосферы и радиационных поясов на высоте пролета. Отсюда следовало, что магнитное поле Венеры на порядок слабее земного или вообще отсутствует, что и подтвердилось впоследствии.

Команда Джона Андерсона по данным навигационных измерений в двух 10-часовых сеансах 13 и 14 декабря оценила степень воздействия Венеры на траекторию пролета и определила массу планеты как 0.81485 земной с погрешностью 0.015%.

Наиболее важная информация по пролету Венеры - данные радиометров - была представлена лишь 26 февраля, а уточнение предварительных данных продолжалось свыше двух лет.

Микроволновой радиометр в канале 19 мм показал максимальную температуру 480 К на теневой стороне, 590 К (+317°С) на терминаторе и 460 К на освещенной части диска с возможной ошибкой до 5%. Эти значения росли от публикации к публикации. В первом варианте, в марте 1963 г., было 460, 570 и 400 К. В феврале 1964 г. - как указано в тексте. В июле 1965 г. - соответственно 490, 595 и 511 К. По каналу 13.5 мм были получены соответственно 393, 400 и 396 К с погрешностью 25%. Снижение яркости к краю диска было совершенно явным и свидетельствовало, что ионосфера тут не при чем: жар идет от поверхности. Водяного пара оказалось крайне мало - на три порядка меньше, чем в земной атмосфере.

Инфракрасный прибор показал от 234 до 243 К в обоих каналах. Исследователи интерпретировали это как температуру верхнего слоя облаков, а из близости показаний вывели отсутствие углекислого газа над ними. Разрывов в облаках выявить не удалось, но в южной части терминатора температура оказалась на 11° ниже, чем в северной. К краю диска температура падала, как и у микроволнового радиометра. Была сделана попытка оценить температуры в пределах облачного слоя, от примерно 100 до 72 км над поверхностью: -51°С у верхнего края, -34°С в средней части и +93°С у нижней границы. Исследователи предположили, что облака состоят из конденсированных углеводородов.

Интерпретация данных и попытка создания непротиворечивой модели поверхности и атмосферы Венеры оказались непростым делом. Тем не менее к марту 1963 г. у американских исследователей сложился консенсус в том, что углекислый газ в атмосфере есть и вызывает оранжерейный эффект. Как следствие, температура поверхности практически постоянна и составляет как минимум 700 К (+427°С), а давление там не менее 20±10 атм. В действительности все оказалось еще хуже...

По итогам пролета в январе 1963 г. была прекращена работа над аналогичным аппаратом для следующего пуска к Венере: успех Mariner 2 сделал его излишним. Для более подробных исследований планеты предстояло создать более сложную технику.

Поделиться52015-02-19 14:16:28

"Земля" надежды нашей

До начала эры космических полетов не были известны ни температура поверхности Венеры, ни давление, ни состав атмосферы, ни особенности рельефа. Не удавалось точно определить даже ее диаметр, поскольку она была постоянно окутана облаками. Считалось, что коли она так близка к Солнцу и укрыта плотной облачностью, то там часто идут обильные дожди и, следовательно, должно быть жарко и влажно. А еще - что на планете болотистая местность, возможно, с зарослями каких-нибудь необычных растений. Диапазон гипотез о венерианской «действительности» был весьма широк, но все они имели одну общую черту - так или иначе ученые рассчитывали встретить на планете условия (температура, давление и состав атмосферы), не слишком сильно отличающиеся от земных.

Иллюстрации из книги «Планеты Солнечной системы» чешских авторов Й. Садила и Л. Пешека, опубликованной в Праге в 1963 гаду. Такой представлялась Венера многим исследователям всего сорок лет назад. Рисунки отражают господ ствовавшие в ту пору гипотезы о существовании на Венере океанов и возможном развитии примитивной флоры и фауны. На рисунках: пересыхающее море (вверху) и заболоченная долина Венеры (внизу).

Бесспорно, свою роль в этом сыграло подспудное желание найти внеземную жизнь. Еще в начале 60-х годов многие ученые были уверены, что на Венере с ее влажным климатом развился органический мир, близкий к тому, что был на 3емле в палеозое (то есть 200-500 млн. лет назад), а океанические пространства, вероятно, чередуются с пустынями. Такая неопределенность нашла свое отражение в том, что первые советские космические станции серии «Венера», запускавшиеся в СССР в 1960-е годы, создавались в расчете на посадку как на твердую, так и на жидкую поверхность. Предусматривалась даже плавучая радиоантенна, закрепляемая в нише на корпусе станции с помощью «сахарного замка». В случае посадки в жидкость этот затвердевший сахарный сироп должен был раствориться и высвободить антенну, чтобы она всплыла на поверхность и уже оттуда транслировала радиосигналы со станции на 3емлю.

Первые сведения

Первой «в гости» к Венере добралась советская АС «Венера-4». 18 октября 1967 года она впервые в истории выполнила измерения непосредственно в атмосфере этой планеты, положив начало ее космическим исследованиям. С тех пор еще полтора десятка отечественных и американских АС летали к Венере. Путем дистанционной съемки ее поверхности с орбит искусственных спутников при помощи радиолокаторов, а также прямыми измерениями в атмосфере и на поверхности они провели немало интереснейших исследований.

Поначалу наша соседка встречала земных посланцев весьма негостеприимно. Так, станция «Венера-4», не долетев на парашюте до ее поверхности около 25 км, была попросту раздавлена чудовищным атмосферным давлением, о котором до той поры и не подозревали. После этого в конструкцию станций были внесены изменения и дальнейшие «приземления» проходили уже вполне успешно. Причем в целях повышения надежности исследований запуски АС «Венера» нового поколения стали дублировать - отправлять в полеты попарно, с интервалом в несколько дней.

Буквально каждый «визит» на Венеру преподносил ученым немало сюрпризов, нередко шедших вразрез с тем, что ожидалось. Химический состав атмосферы этой планеты был достоверно определен в 1967 году (более двух столетий после ее обнаружения) с помощью газоанализаторов К.П. Флоренского - приборов, созданных в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского АН (ГЕОХИ). На автоматической межпланетной станции «Венера-4» находилось 11 таких устройств, показавших, что венерианская атмосфера более чем на 93% состоит из углекислого газа. Последующие измерения уточнили состав атмосферы: она содержит 97% CO2, 3% - азота и 1% приходится на пары воды и некоторые другие газы. Такой состав резко отличается от атмосферы 3емли, преимущественно азотной.

Температура атмосферы у поверхности Венеры чрезвычайно высока - около 470°С. Причем ее перепады от дня к ночи составляют не более 1°, а от экватора к полюсам - не более 12°. Но вот с высотой температура заметно понижается - на вершинах наиболее высоких гор она почти на 100° ниже, чем в низменностях. Хотя по земным меркам это все равно - страшная жара.

Атмосферное давление на поверхности Венеры, почти в 100 раз превышающее земное, можно сравнить с давлением воды в земных океанах на глубине около 1 км.

Плотность атмосферы у ее поверхности примерно в 50 раз больше, чем тот же земной показатель. 40% массы венерианской атмосферы находится в пределах 10 км от поверхности планеты. Можно сказать, что воздух там в определенной степени вязкий и движение в такой плотной газовой среде должно чем-то напоминать перемещение в воде.

Как на планете, подобной 3емле, сложились совершенно иные климатические условия? Под влиянием каких процессов возникла венерианская атмосфера? К ответу на эти сложнейшие вопросы, важные даже не столько для понимания эволюции самой Венеры, сколько для прогноза будущего 3емли, ученые сегодня смогли лишь приблизиться.  Посадочный аппарат первых АС серии "Венера". Он отделялся от орбитального отсека и спускался через атмосферу на парашюте. Вся аппаратура, окруженная теплоизолирующим слоем, размещена внутри устойчивого к высокому давлению герметичного металлического корпуса диаметром 1м. Снаружи его - антена радиовысотометра. В центре верхней крышки - спиральная антена для связи с орбитальным отсеком, через который сигнал транслировался на Землю. По краям крышки - 4 устройства для крепления парашюта.

Посадочный аппарат первых АС серии "Венера". Он отделялся от орбитального отсека и спускался через атмосферу на парашюте. Вся аппаратура, окруженная теплоизолирующим слоем, размещена внутри устойчивого к высокому давлению герметичного металлического корпуса диаметром 1м. Снаружи его - антена радиовысотометра. В центре верхней крышки - спиральная антена для связи с орбитальным отсеком, через который сигнал транслировался на Землю. По краям крышки - 4 устройства для крепления парашюта.

При полете "Венера-4" (1967 год) с такого аппарата впервые были исследованы свойства атмосферы (давление, температура, состав атмосферы). "Венера-5" и "-6" (1969 год) уточнили и дополнили эти сведения. "Венера-7" (декабрь 1970 год) впервые передала данные с поверхности, а "Венера-8" (1972 год) впервые села на дневную сторону планеты и показала, что освещенность на ее поверхности напоминает земной пасмурный день.

Поделиться62015-02-19 19:14:32

"Земля" надежды нашей", хорошая статья, спасибо.

Поделиться72015-02-25 13:55:12

История создания ВЕГА

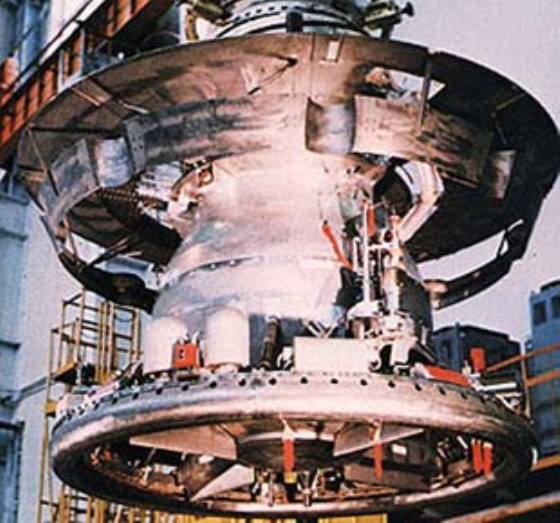

15 и 21 декабря 1984 года, с космодрома Байконур были запущены автоматические межпланетные станции "Вега-1" и "Вега-2". Их полет стал одной из ярчайших страниц в истории освоения космического пространства - было не только продолжено изучение планеты Венера, включая ее атмосферу, но и проведено исследование с близкого расстояния редкой гостьи - кометы Галлея. Сама история создания межпланетных станций "Вега" полна неожиданными поворотами и оригинальными техническими решениями. Идея исследования динамики атмосферы Венеры с помощью аэростатных зондов, аналогично изучению атмосферы Земли с помощью метеозондов, принадлежит французскому ученому Жаку Бламону. Эту идею поддержал Президент Академии наук СССР М.В. Келдыш, и в НПО имени С.А. Лавочкина начались проработки различных вариантов доставки аэростатных зондов в атмосферу Венеры.

В качестве аппарата-носителя зондов предлагались и лунная автоматическая станция, опробованная при полетах станций "Луна-15" - "Луна-24", и автоматическая станция, предназначенная для доставки марсохода на поверхность Марса, но не дошедшая до воплощения в металле, и перспективная лунная автоматическая станция, также оставшаяся на бумаге, и воплощенная в металле и начавшая свое триумфальное шествие автоматическая станция "Венера-9, 10". В августе 1977 года были выпущены "Основные положения на разработку космического аппарата 5В для исследования Венеры", которые предусматривали запуск в 1983 и 1985 годах автоматических межпланетных станций для исследования атмосферы Венеры. Главной изюминкой проекта была доставка в атмосферу Венеры плавающей аэростатной станции (ПАС) массой 210-250 кг с диаметром оболочки 9 метров. Дрейф аэростата должен был проходить в течение 2-5 суток на высоте 55-58 км, то есть в облачном слое планеты. Связь с ним должна была поддерживаться через спутник Венеры, находящийся на высокоэллиптической орбите.

Космический аппарат, предназначенный для доставки ПАС в атмосферу Венеры, создавался в НПО имени С.А. Лавочкина (при активном участии большого количества предприятий-смежников), а плавающая аэростатная станция была совместной советско-французской разработкой. Причем за создание надувного аэростата ответственность нес французский Национальный центр космических исследований (CNES), а за создание гондолы - советская сторона. После назначения в конце 1977 года на должность главного конструктора Вячеслава Михайловича Ковтуненко в НПО имени С.А. Лавочкина началась работа над созданием унифицированных межпланетных станций для полетов к Луне, Марсу и Венере. Для всех аппаратов предусматривался заново разработанный унифицированный состав бортовой аппаратуры. Одним из первых космических аппаратов этой серии должна была стать автоматическая станция 5В, состоящая из разгонно-траекторного блока управления (РТБУ) и сферического спускаемого аппарата, в котором размещалась плавающая аэростатная станция. Интересным моментом в этом проекте было и то, что одним пуском ракеты "Протон" обеспечивались и доставка ПАС в атмосферу Венеры и выведение спутника-ретранслятора на орбиту искусственного спутника планеты. Последний предназначался не только для приема с аэростата научной информации и для передачи на него команд, выданных с Земли, а также и для проведения траекторных измерений совместно с наземными пунктами с целью отслеживания дрейфа аэростата в атмосфере Венеры.

В качестве аппарата-носителя зондов предлагались и лунная автоматическая станция, опробованная при полетах станций "Луна-15" - "Луна-24", и автома-тическая космическая станция, предназначенная для доставки марсохода на поверхность Марса.

Вообще в создании комплекса научной аппаратуры для проекта "Вега" приняли участие ученые Австрии, Болгарии, ГДР, Венгрии, Польши, СССР, Франции, Чехословакии и ФРГ. Для координации ученых многих стран был создан Международный комитет.

Общая масса космического аппарата 5В при запуске должна была составить 5350 кг. Масса десантного аппарата - 2400 кг, в том числе масса плавающей аэростатной станции - 220 кг. Масса КА на орбите Венеры - 1760 кг, из них 80 кг приходилось на научную аппаратуру. Запуск межпланетных станций 5В по-прежнему планировался на 1983 и 1985 годы. В сентябре 1979 года был выпущен эскизный проект по исследованию Венеры автоматическими станциями. Правда, экспедиция по доставке плавающей аэростатной станции планировалась лишь на 1985 год, а 1983 год был зарезервирован за посадочной станцией со сроком активного существования на поверхности Венеры 2-5 суток - долгоживущей венерианской станцией. Параллельно, в 1978-1979 годах, было разработано советско-французское техническое предложение, в котором была обоснована возможность создания плавающей аэростатной станции. При этом десантный аппарат изготавливался в СССР, а вот создание аэростата с системой наполнения, гондолы и парашютной системы ввода аэростата поручалось Франции.

Стоит отметить, что применение новых конструктивных решений и современных бортовых систем позволяло в 1,5 раза уменьшить вес РТБУ по сравнению с орбитальным аппаратом 4В. Участие Франции в проекте придавало ему большой политический вес. И хотя первым из аппаратов серии в программе стоял лунный научный спутник (1982 год), он мог спокойно "переехать" и дальше, учитывая потерю интереса к Луне. В таком случае получалось, что на первый же запуск нового аппарата с новым составом бортовой аппаратуры, еще не проверенной в космосе, возлагалась серьезная задача международного значения. В связи с этим в ноябре 1979 года было принято решение "пересадить" плавающую аэростатную станцию на проверенный орбитальный аппарат 4В. Но, поскольку, существовавший аппарат 4В был в 1,5 раза тяжелее перспективного, то доставить десантный аппарат с аэростатом в атмосферу Венеру и обеспечить вывод основного аппарата на орбиту вокруг планеты одним пуском стало невозможно. Следствием этого стал переход от однопусковой к двухпусковой схеме (или четырехпусковой с учетом дубля) по типу марсианской экспедиции 1973 года. То есть десантные аппараты в виде сферы диаметром 2,4 метра доставляются в атмосферу Венеры пролетными аппаратами, аналогичными межпланетным станциям "Венера-11" и "Венера-12". Для обеспечения связи с плавающим аэростатом на орбиту вокруг Венеры заранее выводился спутник-ретранслятор. При этом орбитальный аппарат разрабатывался на базе аппарата 4В2 (будущие станции "Венера-15" и "Венера-16"). Для исследования Венеры с орбиты искусственного спутника планеты на борт орбитального аппарата 5ВС должна была устанавливаться поворотная платформа с научной аппаратурой, включая телевизионную камеру. В новом варианте экспедиции масса пролетного аппарата вместе с десантным составляла 4840 кг. Масса десантного аппарата - 2250 кг, из них плавающая аэростатная станция - 413 кг, в том числе гондола - 207 кг. Стартовая масса орбитального аппарата - 4730 кг. Однако проект даже в таком виде реализован не был - по техническим и финансовым причинам французская сторона не представила в срок эскизный проект по аэростату. Появились опасения, что и сам аэростат не будет готов к моменту старта экспедиции к Венере, то есть к 1985 году. Это подвигло специалистов НПО на разработку собственного проекта аэростатного зонда.

Пролет кометы Галлея 1986

К этому времени все больше и больше разгорался общественный интерес к очередному пришествию кометы Галлея. Эта вечная странница, известная с древних времен, каждые 76 лет пролетает вблизи Солнца, в результате чего ее можно в течение длительного периода наблюдать с Земли, порой невооруженным глазом. В конце 70-х годов во всем мире все чаще стали звучать голоса многих ученых (одним из них был Жак Бламон), что нельзя упускать редкую возможность исследовать комету Галлея, которая спустя 76 лет возвращалась к Солнцу и должна была в 1986 году пройти вблизи от нашего дневного светила. В преддверии этого события во многих странах началась проработка аппаратов для исследования "хвостатой гостьи". К этим работам подключились США, Европейское космическое агентство и Япония. Причем в США рассматривались проекты аппаратов для исследования кометы Галлея с использованием электрореактивной двигательной установки и солнечного паруса. Забегая вперед, отметим, что именно американцы так и не нашли денег на экспедицию к комете Галлея.

Баллистическая проработка экспедиции к Венере 1985 года показала, что пролетные аппараты после выполнения целевой задачи (сброса десантных аппаратов) могут быть перенаправлены к комете Галлея. Это и было отмечено в вышеупомянутом эскизном проекте. Правда, эта задача рассматривалась как факультативная, поскольку состав научной аппаратуры на пролетном аппарате не способствовал проведению полномасштабных исследований кометы. При этом максимальное сближение аппарата с кометой должно было составить около 100 тысяч километров. Кроме того, бортовые системы межпланетной станции имели расчетный ресурс 360 суток, а к комете нужно было лететь 450 суток. В принципе, совместить две задачи было можно. Однако плавающая аэростатная станция почти полностью "съедала" резервы массы пролетного аппарата, и на приборы для исследования кометы Галлея резервов уже не оставалось. Нужно было чем-то поступиться.

В июле 1980 года Академия наук СССР и НПО имени С.А. Лавочкина выступили с совместным предложением организовать экспедицию к комете Галлея с попутным облетом Венеры. Этим решением вместо запуска четырех станций 5В к Венере предписывалось создание двух станций для полета к комете Галлея с попутным облетом Венеры и доставкой в ее атмосферу малых аэростатных зондов. За основу для создания аппарата "Вега", названного так по первым буквам названия проекта "Венера-Галлей" был взят пролетный аппарат 5ВП. Впрочем, изменение задач экспедиции потребовало значительных изменений в конструкции и составе бортовой научной и служебной аппаратуры. В первую очередь это коснулось состава научной аппаратуры, поскольку для изучения кометы требовались абсолютно другие приборы, нежели для исследования Венеры и космического пространства. Кроме того, большая взаимная скорость аппарата и кометы (~79 км/с) потребовала разместить научные приборы на поворотной платформе, поскольку отслеживать аппаратом направление на комету при таких огромных скоростях было просто немыслимо. Впрочем, и создание самой платформы явилось сложнейшей инженерной задачей, которую предстояло решить.

11 июня 1985 года спускаемый аппарат станции "Вега-1" вошел в атмосферу Венеры на ночной стороне. После происходило отделения полусферы, в которой в сложенном состоянии находился зонд.

Кратковременность встречи с кометой повлияла и на выбор средств получения изображений. Дело в том, что на всех предыдущих советских межпланетных станциях использовались либо оптико-механические телевизионные камеры, либо фототелевизионные устройства. Однако оптико-механические камеры или телефотометры имеют очень низкое быстродействие. Время получения одного кадра, не говоря уже о панораме, исчисляется минутами. Такие камеры использовались на посадочных аппаратах "Луна-9" и "Луна-13", "Венера-9" - "Венера-14", а также на орбитальных аппаратах "Венера-9" и "Венера-10". Разумеется, для съемки кометы Галлея такая камера была просто непригодна. В этих условиях находкой стало появление так называемых полупроводниковых приборов с зарядовой связью (ПЗС). С их помощью можно получать изображения высокого качества.

Учитывая большую энергонапряженность сеанса пролета кометы, на аппарате решено было установить дополнительные солнечные батареи, разработанные для межпланетных станций "Венера-15" и "Венера-16". Для размещения научных приборов, предназначенных для изучения собственно кометы, на "юбке" приборного отсека была установлена поворотная платформа. Более серьезные изменения коснулись десантного аппарата, который вновь стал спускаемым аппаратом по типу "Венеры 9-14". Это было связано с общим изменением задач экспедиции и связанного с этим перераспределением массы пролетного аппарата в пользу научных приборов. Всего для науки отводилось 130 кг массы, включая 50 кг на поворотной платформе и 25 кг массу самой платформы. В результате масса спускаемого аппарата снизилась с 2250 кг до 1750 кг. Уложить в заданные ограничения плавающую аэростатную станцию (ВПАС) проекта "ВЕГА" не представлялось возможным. К тому же, из-за отсутствия спутников-ретрансляторов информация с аэростатов должна была передаваться непосредственно на Землю, что резко снижало научную отдачу от ВПАС. В результате, решили ограничиться практически тем же спускаемым аппаратом, который был разработан для межпланетных станций "Венера 9-14". Правда, баллистическая схема экспедиции к комете предполагала пролет Венеры с ночной стороны. Соответственно и посадочный аппарат массой 680 кг садился на ночной стороне. Поэтому с него сняли телефотометры.

Перелет от Земли до Венеры практически полностью повторял баллистику межпланетных станций "Венера 11-14". Сбросив в атмосфере Венеры спускаемый аппарат и приняв с него информацию, пролетный аппарат "Вега" отправлялся в 268-суточное путешествие к комете Галлея. Пожалуй, единственным отличием являлся пролет не над дневной, а над ночной стороной планеты. Ночная сторона Венеры была выбрана и по причине более стабильного температурного режима в атмосфере. После выхода на дневную сторону под действием солнечных лучей оболочка аэростата и газ нагреваются, начинается просачивание газа через оболочку, в результате чего аэростат теряет подъемную силу. На трассе перелета от Венеры к комете Галлея планировалось проведение трех коррекций, причем последняя из них - за месяц до пролета кометы. При сближении с кометой проводятся три сеанса исследования кометы: первый сеанс - за двое суток до пролета на дальности ~14 млн. км, второй сеанс - уже на дальности ~7 млн. км за сутки до сближения с кометой. Третий сеанс включается в непосредственной близости от кометы, при этом минимальная дальность до нее составляет 10000 км, а взаимная скорость аппарата и кометы - 79 км/с.

Защита космического аппарата от потока микрочастиц, летящих со скоростью ~79 км/сек, оказалась более сложной задачей, поскольку защиты требовали не только научные приборы, но и гермоотсек приборного контейнера, и топливные баки. Простое увеличение толщины стенок увеличивало массу аппарата, но кардинально проблемы не решало. Была разработана легкая двух- и трехслойная противопылевая защита, которой были закрыты жизненно важные приборы и агрегаты космического аппарата. Причем аппарат был закрыт противопылевым экраном только с той стороны, которая в наибольшей степени должна была подвергнуться набегающему потоку. Значительных усилий потребовало создание автоматической стабилизированной платформы (АСП-Г), предназначенной для наведения научных приборов.

Дорога к Венере была уже хорошо освоена многими советскими межпланетными станциями, начиная с "Венеры-2" и кончая "Венерой-16". Поэтому и полет обеих станций "Вега" проходил без осложнений.

Источник и авторство: НПО им. С.А. Лавочкина

Сотрудничество с СССР